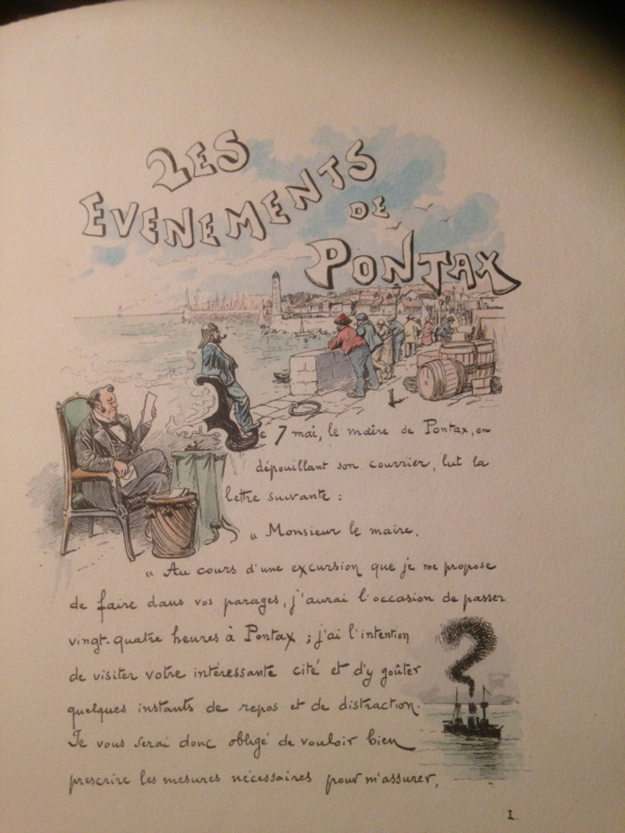

Présentation

Résumé

I.

Le 7 mai, le maire de Pontax, en dépouillant son courrier, lut la lettre suivante :

« Monsieur le maire,

« Au cours d’une excursion que je me propose de faire dans vos parages, j’aurai l’occasion de passer vingt-quatre heures à Pontax ; j’ai l’intention de visiter votre intéressante cité et d’y goûter quelques instants de repos et de distraction. Je vous serai donc obligé de vouloir bien prescrire les mesures nécessaires pour m’assurer, ainsi qu’à mes soixante compagnons, une réception convenable. Comme nous désirons ne pas nous séparer, vous voudrez bien nous faire aménager sous le même toit des logements simples, mais soigneusement pourvus des objets de literie et de toilette qu’on est bien aise de rencontrer après une longue traversée. Je vous prie d’apporter une attention particulière à ce que la table soit abondamment pourvue d’aliments frais et de vins généreux ; je tiens aussi à ce que le service soit élégant. Je n’arriverai que dans un mois ; mais j’ai pensé qu’il vous serait plus commode d’être prévenu quelque temps à l’avance : vous pourrez ainsi vous concerter à loisir avec vos administrés, dont, j’en suis convaincu, le concours ne vous fera pas défaut.

« Permettez-moi d’ajouter, à titre de renseignement, que, dans le cas où mes instructions ne seraient pas observées avec empressement et intelligence, la ville serait mise à sac et vous seriez personnellement pendu. Vous tiendrez certainement à m’épargner ces cruelles extrémités qui affligeraient le monde civilisé, et vous ne voudrez pas que le premier jour où j’aurai l’honneur de vous voir soit aussi le dernier.

« Veuillez agréer, monsieur le maire, l’assurance de mes sentiments de haute considération.

« Le commandant : GEORGES.

« A bord du Forban, croiseur cuirassé, armé de douze canons. Le 25 avril. »

Avant de jeter cette lettre au panier, le maire de Pontax regarda l’enveloppe : elle ne portait d’autre empreinte postale que celle du bureau central de Pontax. Ce ne pouvait être qu’une de ces plaisanteries comme en font volontiers les clercs de notaire ; mais tout ce qui sort du train habituel de l’administration mérite qu’on s’y arrête, et, finalement, après avoir relu la lettre, l’honorable édile, au lieu de la jeter, la mit dans le carton : Affaires diverses. Puis il n’y pensa plus.

Cinq jours plus tard, le 12 mai, il reconnaissait la même écriture sur une enveloppe qu’il ouvrit avec intérêt. Cette nouvelle lettre était ainsi conçue :

« Monsieur le maire,

« Dans la lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire le 25 avril, j’ai oublié de vous entretenir d’une question qui n’est pas sans importance pour un équipage adulte. Je vous prie de mettre à ma disposition, le soir de mon arrivée, soixante jeunes filles d’une grande beauté. Il est indispensable qu’il y en ait soixante. Pour la beauté, je comprends qu’il faille tenir compte des ressources de la localité : je me contenterai donc de ce que vous aurez, pourvu que ce soit la fleur de votre jeunesse. Afin de ne pas vous créer de difficultés excessives, j’admettrai des assimilations. Seront considérées comme jeunes filles, jusqu’à concurrence de trente, les femmes qui, n’ayant pas accompli au 1er janvier dernier leur vingt et unième année et n’ayant jamais eu d’enfants, réuniront les trois conditions suivantes : la fraîcheur du teint, la pureté des formes et un caractère enjoué.

« II ne vous échappera pas, monsieur le maire, que la mission dont vous vous trouvez ainsi investi est toute de confiance. Au moment où l’on s’apercevrait d’une fraude quelconque dans la livraison, il serait trop tard pour y remédier utilement. C’est donc sur votre tête que vous répondrez de l’exacte observation des conditions stipulées ci-dessus.

« Vous pouvez d’ailleurs vous porter garant que nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour adoucir dans la pratique ce qu’il peut y avoir de rigoureux dans notre manière d’entrer en relations avec les jeunes personnes que vous administrez.

« Veuillez agréer, monsieur le maire, la nouvelle expression de mes sentiments les plus distingués.

« Le commandant : GEORGES.

« A bord du Forban, croiseur cuirassé, armé de douze canons. Le 3 mai. »

Au lieu de rire de cette lettre, le maire en éprouva une sorte d’irritation : il lui apparaissait qu’on se moquait de lui, et, quand on a été choisi par le libre suffrage de ses concitoyens pour administrer une ville importante, on n’aime pas à être pris pour cible de plaisanteries de mauvais goût. Le jour même, à déjeuner, il montra les deux lettres à sa femme.

Celle-ci, qui était une femme non seulement très agréable, mais aussi très avisée et avait donné en plus d’une circonstance des preuves d’esprit politique, opina qu’il y avait lieu d’adresser ces deux pièces au procureur de la République pour qu’il en recherchât l’auteur et le poursuivît sous la double prévention d’outrages à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et de menaces de mort sous condition. Mais le maire, pensant que cette poursuite ne pourrait avoir lieu sans publicité, craignit que la malignité des journaux hostiles ne s’emparât de ces documents pour déverser le ridicule sur sa personne et sur son caractère, et il ne suivit pas le conseil de sa femme.

Le 22 mai, il recevait une troisième lettre dont voici la teneur :

« Monsieur le maire,

« Je profite d’une occasion pour vous confirmer les deux lettres que j’ai eu l’honneur de vous écrire en date du 25 avril et du 3 mai et pour y ajouter quelques détails d’exécution. C’est probablement d’aujourd’hui en huit que je mouillerai à Pontax, si les vents ne me sont pas contraires. Je désire être reçu sans faste, mais cependant avec les égards que comporte ma situation de commandant d’un croiseur cuirassé, armé de douze canons. Il me sera agréable que vous vous trouviez sur le quai, au moment de mon débarquement, revêtu de vos insignes et entouré du corps municipal.

« Vous désignerez, parmi les fanfares de la ville, celle qui devra nous accompagner aux logements que vous nous aurez fait préparer. Elle pourra jouer votre air national et quelques morceaux de circonstance. Le dîner sera prêt pour sept heures. Veuillez inviter à la réception qui suivra les personnes les plus distinguées de la société. On dansera. Les soixante jeunes filles ou assimilées porteront à la ceinture une fleur uniforme qui leur tiendra lieu de présentation. Vous ne m’adresserez pas de discours et vous tiendrez la main à ce qu’il ne m’en soit adressé aucun. Je veux espérer que l’exécution de ces diverses mesures ne vous attirera que des éloges et je vous prie de croire aux sentiments de respectueuse déférence avec lesquels j’ai l’honneur d’être, monsieur le maire, votre très humble et très obéissant serviteur.

« Le commandant : GEORGES.

« A bord du Forban, croiseur cuirassé, armé de douze canons. Le 18 mai. »

C’était impatientant. Le maire entra brusquement dans la chambre de sa femme et lui jeta presque la lettre, comme si elle en pouvait mais. Elle devint sérieuse et, après un instant de silence, elle dit :

— C’est très grave.

Alors il se mit à rire et, se radoucissant, il expliqua qu’au fond cette gaminerie n’avait assurément rien de grave, mais qu’il était irritant de ne pouvoir s’empêcher de recevoir et de lire toutes les lettres qu’il plaît au premier venu d’écrire.

— Vous prenez cela trop légèrement, lui répondit-elle. Il faut mettre votre responsabilité à couvert. En somme, ce n’est pas à vous qu’il appartient de protéger le littoral contre des incursions armées ; mais je ne serai tranquille que lorsque vous aurez communiqué les pièces aux autorités compétentes. Elles feront ce qu’elles voudront ; elles ne feront rien s’il n’y a rien à faire ; mais, quoi qu’il arrive, on ne pourra plus s’en prendre à vous.

— Vous voulez rire ! exclama le maire. Croyez-vous pas qu’il va réellement entrer dans le port de Pontax un croiseur cuirassé, armé de douze canons, dont l’équipage va mettre la ville à feu et à sang ?

— Je n’en sais rien, dit la femme d’une voix douce où perçait l’entêtement ; mais vous ne pouvez garder le silence sur ces lettres sans engager plus ou moins votre responsabilité. Il ne vous en coûtera rien de les porter à la connaissance de qui de droit et, du moins, vous serez à l’abri de toute éventualité.

Le maire leva les épaules et remporta ses lettres sans répondre. Mais il n’était pas aussi tranquille qu’il voulait le paraître. L’idée qu’un navire monté par des pirates eût la prétention de s’introduire de vive force dans le port de Pontax ne soutenait pas l’examen. Seulement les trois lettres s’étaient succédé à des intervalles qui semblaient indiquer la marche d’un vaisseau parti de loin et s’approchant à la vitesse normale. La première, datée du 25 avril, pouvait avoir été expédiée de la côte d’Afrique ; la seconde, du 3 mai, avait peut-être été envoyée de Madère ; et la troisième, du 18 mai, avait été prise par un bâtiment rencontré en mer. C’était absurde ; mais, dès le premier jour, l’arrivée du Forban avait été annoncée pour le 25 mai ; on était déjà au 22 mai, et à travers les singularités du style on reconnaissait chez l’auteur des lettres une imperturbable suite dans les idées. Il faudrait être fou pour venir, en plein XIXe siècle, s’attaquer avec une poignée d’hommes à une grande et puissante nation ; mais il y a des fous.

Seulement, en communiquant les lettres, on aurait l’air de les prendre au sérieux ; toute la ville se gausserait d’un maire assez naïf pour occuper les autorités d’une pareille farce.

Le maire était en proie à ces perplexités quand sa femme entra dans son cabinet : elle avait mûrement réfléchi et elle apportait la solution. C’était d’ailleurs celle dont elle avait eu l’intuition dès le premier moment : il ne fallait pas donner à rire en paraissant s’alarmer de menaces qui n’étaient susceptibles d’aucun effet plausible ; mais il fallait déférer les faits à la justice, sans avoir l’air d’y attacher aucune importance et uniquement pour ne pas laisser péricliter un grand intérêt social — le respect qui est dû à l’exercice des fonctions électives.

En effet, cela conciliait tout, et, après s’être laissé prier quelque temps, le maire, tout en riant et en traitant sa femme de folle, s’en alla avec un certain soulagement porter les lettres au procureur de la République.

Le chef du parquet lut négligemment ces papiers et demanda au maire ce qu’il voulait. Des poursuites ? Mais contre qui ? Y avait-il lieu de soupçonner quelqu’un ? Avait-on un commencement de preuve qui permît d’imputer à telle ou telle personne le délit d’outrage à un fonctionnaire ou de menaces de mort ? On ne peut pas intenter des poursuites sans les intenter à quelqu’un. Sans doute il appartient au parquet de rechercher les auteurs des délits qui lui sont signalés ; mais c’est une recherche dans laquelle on échoue souvent, alors même qu’il y a un corps de délit, un préjudice causé et des témoins : que serait-ce dans la circonstance actuelle ? Chercher dans toute une ville l’auteur de lettres mises à la poste, c’était tenter l’impossible. Le mieux à faire était de se tenir coi. Les instigateurs de cette mauvaise plaisanterie seraient bien plus penauds en voyant qu’elle ne fait aucun bruit et que personne ne daigne s’en occuper. Peut-être même leur dépit se traduirait-il par quelque indiscrétion qui mettrait la justice sur la trace des coupables.

Au fond, le maire ne tenait pas aux poursuites ; il se rallia bien vite à l’opinion du procureur de la République : il lui suffisait d’être débarrassé de ses lettres. Mais, au moment où il se levait pour se retirer, le magistrat les lui rendit ; il n’en avait que faire si elles lui étaient communiquées officieusement ; pour qu’il consentît à les garder, il fallait qu’il en fût saisi par une plainte régulière, et il n’engageait pas le maire à formuler cette plainte. Celui-ci dut remporter ses lettres, à demi satisfait.

En rentrant chez lui, il essuya une scène de sa femme qui lui reprocha de n’avoir fait, en somme, qu’une fausse démarche, puisque les lettres pouvaient maintenant devenir l’objet de toutes les conversations sans que la responsabilité fût pour cela partagée avec personne. Elle n’avait d’ailleurs pas perdu son temps : pendant l’absence de son mari, elle avait fait prendre des informations au bureau du port, et, d’après le relevé qui lui avait été fourni, il était entré en effet dans le port de Pontax, aux dates des 6, 11 et 21 mai, des bâtiments dont l’arrivée coïncidait avec la réception des lettres. Le premier venait des îles du cap Vert, le second de la Corogne et le troisième d’Amérique. On pouvait se renseigner auprès des capitaines de ces navires, dont le dernier au moins n’avait pas encore eu le temps de repartir. Mais le maire avait déjà de cette histoire par-dessus la tête et il s’en alla en maugréant qu’il n’avait plus le temps de s’occuper de semblables balivernes. Sa femme ne se tint pas pour battue : ayant, le soir, rencontré le sous-préfet chez une de ses amies, elle l’invita à dîner pour le lendemain 23.

Après le dîner, elle amena adroitement la conversation sur les lettres anonymes et trouva le moyen de dire d’un air distrait :

— À propos de lettres anonymes, mon mari en a reçu ces jours-ci de bien singulières. Montrez-les donc à M. le sous-préfet, mon ami.

Le maire les avait dans sa poche ; mais il sortit comme pour les aller chercher dans son cabinet et les rapporta au bout d’un instant en disant qu’elles l’avaient bien fait rire. La femme hasarda qu’il serait peut-être bon de les envoyer au ministre de l’intérieur pour lui faire juger l’esprit de la population. Mais le sous-préfet ne répondit même pas à cette ouverture et ajouta seulement que, si on voulait lui donner les lettres, il les enverrait à un petit journal de la capitale avec lequel il avait conservé des relations. L’idée ne fut pas goûtée et le maire dut encore réintégrer ses lettres dans leur carton ; mais sa femme dormit plus tranquillement : on avait prévenu le procureur de la République et le sous-préfet ; ils n’avaient pas jugé à propos de prendre la chose au sérieux : on serait, en tout cas, bien excusable d’avoir pensé comme les chefs des services judiciaire et administratif de l’arrondissement.

Le Sémaphore de Pontax, dans son numéro du 24, publia l’entrefilet suivant :

« Nous n’avons pas cru devoir jusqu’à présent nous faire l’écho de bruits qui circulent en ville et qui présentent un caractère de gravité tout à fait alarmante. Mais devant la persistance d’inquiétudes qui commencent à se faire jour dans le public, nous croirions manquer à la mission de la presse si nous gardions plus longtemps le silence sur des rumeurs qui appellent un démenti ou des mesures de sûreté immédiates.

« D’après les informations que nous avons puisées à une source autorisée, la ville de Pontax serait à la veille d’être bombardée par une escadre dont on n’indique d’ailleurs ni l’effectif ni la nationalité. D’autres renseignements vont jusqu’à faire prévoir l’éventualité d’un débarquement. Si étranges que puissent paraître de telles appréhensions, nous sommes fondés à croire qu’elles n’ont pas pris naissance sans motifs, et nous constatons avec stupeur que ni l’autorité militaire ni l’administration municipale n’ont encore pris aucune des mesures que commanderait la seule possibilité d’une agression armée. Il est d’ailleurs incroyable qu’au moment où les Chambres sont réunies, le gouvernement n’ait rien fait savoir aux représentants du pays des différends internationaux qui ont pu donner lieu à cette supposition. Nous voulons croire encore qu’on a beaucoup exagéré le péril de la situation, mais il faut s’attendre à tout de la part d’un gouvernement qui n’en est plus à donner des preuves de son incurie et de sa légèreté, et tous les bons citoyens croiront avec nous qu’il serait doublement criminel de lancer le pays dans une politique d’aventures et de négliger en même temps les précautions de la plus vulgaire prudence. »

Le maire apporta cet article à sa femme.

— Voilà de quoi nous aura servi, lui dit-il, la communication des lettres au procureur de la République et au sous-préfet. II faudra maintenant publier les lettres pour démentir les bruits alarmants et pour démontrer que nous n’avions aucunes mesures à prendre. Nous serons la fable des journaux.

Mais sa femme lui fit judicieusement remarquer qu’il valait mieux attendre au lendemain parce qu’alors la date indiquée pour l’arrivée du Forban serait écoulée, et l’on aurait beau jeu à railler les badauds qui avaient fait une affaire d’une pareille drôlerie. Et, pour éviter d’avoir à répondre jusque-là aux questions qu’on ne manquerait pas de leur faire, le maire et sa femme firent défendre leur porte et se couchèrent de bonne heure.

II

Le lendemain, 25 mai, à midi, le Forban mouillait dans le port de Pontax par un beau soleil et une jolie brise S.-S.-O. Il n’avait pas demandé de pilote et la façon dont il manœuvra pour franchir la passe, qui est, comme on sait, assez difficile, prouva de reste qu’il avait à bord des marins aussi expérimentés que hardis. À la corne était arboré notre pavillon national. On a su depuis que le Forban avait l’habitude de hisser les couleurs de la nation à laquelle appartenait le port où il faisait escale : il agissait ainsi dans une intention de politesse ; mais cette pratique doit être blâmée comme contraire aux règlements de la navigation internationale. Ce n’est malheureusement pas la seule infraction qu’il y ait à relever à la charge du commandant Georges.

Quand les divers officiers du port se présentèrent à son bord, il les reçut avec beaucoup d’égards, mais il leur refusa péremptoirement les justifications qu’ils étaient cependant en droit d’exiger. C’est ainsi que l’agent de la Santé, ne pouvant obtenir la production d’aucune patente, se vit obligé de refuser la libre pratique ; le préposé de la douane, n’ayant pas été admis à visiter la cale, déclara qu’il ne laisserait rien débarquer, et le capitaine de port, devant le refus de faire connaître le port d’attache du bâtiment, ne voulut assigner aucune place pour la mise à quai.

Le commandant n’insista pas, mais pendant ces pourparlers l’équipage avait mis les canots à l’eau et, quelques instants après, le commandant Georges et ses soixante compagnons débarquaient sur le quai Saint-Nicolas.

Le commandant Georges était un beau garçon de trente-cinq ans et de cinq pieds six pouces. Il portait un « complet » en velours mordoré, avec un petit chapeau de feutre sans plume et sans prétention ; il avait des gants blancs, deux pistolets à la ceinture et l’épée au côté. Les hommes portaient le costume des matelots de tous les pays ; ils avaient tous un sabre, deux pistolets et un fusil. Ils débarquèrent avec eux deux jolis canons de 7, tout en cuivre poli, et en un clin d’œil ils furent rangés en bataille sur le quai. C’était le personnel combattant ; à bord du Forban étaient restés les quarante hommes nécessaires à la manœuvre, à la garde du navire et au service intérieur.

Quand tout le monde fut au port d’armes, le commandant jeta les yeux autour de lui d’un air étonné, et, s’adressant aux badauds les plus rapprochés, il demanda :

— Où est donc le maire de Pontax ?

On lui répondit qu’on ne l’avait pas vu et qu’il était sans doute à l’hôtel de ville.

— Ah ! fit le commandant d’un air pincé.

Puis, avisant un gamin qui avait l’air plein de bonne volonté, il lui dit :

— Petit, tu vas nous conduire à l’hôtel de ville.

— Oui, mon commandant, répondit l’enfant, flatté d’avoir été distingué et enchanté de se mettre en avant.

Et la petite troupe, en colonne de quatre hommes de front, s’engagea au pas accéléré dans la rue de l’Intendance, précédée du petit guide qui s’amusait comme un roi et escortée d’un populaire ahuri qui ne comprenait rien à ce déploiement de forces.

Le capitaine de port, revenu à terre, alla immédiatement en référer au commissaire de la marine, pendant que l’agent de la Santé et le préposé de la douane se rendaient en toute hâte auprès de leurs chefs de service.

Bien que tout se fût passé très rapidement, le personnel du port avait eu le temps d’accourir et tout le monde avait bien vite compris qu’il se passait quelque chose d’absolument inusité. Un marin prit le pas de course pour aller prévenir le bureau de l’état-major ; un gendarme qui passait là par hasard rentra aussitôt à la caserne pour raconter ce qu’il avait vu ; un valet de ville se rendit sans tarder chez le commissaire de police, et une nuée de personnes de bonne volonté se répandit dans les divers quartiers de la ville en annonçant aux boutiquiers sur leurs portes, aux passants dans les rues et à toutes leurs connaissances à domicile, l’incroyable événement qui était en train de s’accomplir.

Le maire de Pontax signait un arrêté municipal sur la police des chiens errants, quand un garçon de bureau entra tout essoufflé dans son cabinet et lui dit qu’une troupe d’hommes armés se dirigeait vers l’hôtel de ville. Il sentit une sueur froide dans le dos et vit comme un nuage passer devant ses yeux. Un éclair de réflexion avait suffi pour lui rappeler qu’aucune mesure n’était prise en vue de la réception du Forban et que les lettres du commandant ne laissaient aucun doute sur ce qui devait arriver dans ce cas. Mais il se remit aussitôt en se disant qu’on ne vient pas pendre un maire au milieu d’une ville de 40 000 âmes sans que cela présente quelques difficultés. Il se sentait d’ailleurs entouré de la considération et soutenu par les suffrages de la majorité relative des électeurs. Il donna d’une voix grave l’ordre de fermer les portes de l’hôtel de ville ; puis, entendant déjà la rumeur grossissante de la foule qui s’avançait, il comprit qu’il n’aurait le temps de rien écrire et dit aux employés réunis dans le bureau le plus voisin de s’échapper aussitôt par les issues de derrière et d’aller en toute hâte prévenir les différentes autorités de la ville que la mairie était menacée d’un coup de main.

Alors il s’approcha de la fenêtre et vit sur la place une foule houleuse qui se dressait sur la pointe des pieds en regardant du côté de la rue Nationale. Au même moment, le commandant Georges, à la tête de ses soixante hommes suivis de leurs deux canons, débouchait sur la place. Il fit ranger ses hommes sur trois côtés, la façade de l’hôtel de ville formant le quatrième côté du carré, dont l’intérieur resta vide, la foule étant contenue derrière les trois lignes. Au milieu de ce carré, les deux canons furent braqués, l’un sur la porte principale de l’hôtel de ville, l’autre en enfilade de la rue Nationale. Ces préparatifs terminés, le commandant donna un louis au petit garçon qui l’avait amené, et, se dirigeant vers l’hôtel de ville, il frappa à la porte avec le pommeau de son épée. Il frappa trois fois : la porte ne s’ouvrit pas. Un grand silence régnait sur la place. Le commandant fit un signe : un coup de canon retentit ; la porte vola en éclats. Le commandant prit alors quatre hommes avec lui et pénétra dans l’hôtel de ville. Un instant après, il était dans le cabinet du maire, et, comme celui-ci voulait sortir par une petite porte, il le fit saisir par ses hommes et l’invita à se rasseoir à son bureau. Il prit lui-même un fauteuil ; puis, en présence des employés de la mairie qui demeuraient stupides, il s’adressa au maire d’une voix sévère :

— J’ai eu l’honneur de vous écrire trois fois, monsieur le maire, pour vous faire connaître mes intentions et vous demander votre concours. Je constate avec regret que vous n’êtes pas venu à ma rencontre et j’ai lieu de croire que vous n’avez pris aucune des dispositions que je vous avais indiquées. Que ce soit négligence ou mauvaise volonté, votre attitude est de nature à porter atteinte à ma considération dans la ville et je suis obligé de faire un exemple pour qu’il soit bien entendu, pendant mon séjour ici, que, lorsque je commande, je dois être obéi : vous allez être pendu.

Le maire ne pouvait se faire aucune illusion sur la gravité de sa situation : la promptitude avec laquelle la porte avait été enfoncée à coup de canon, la présence sur la place d’une troupe armée, disciplinée et résolue, et le ton péremptoire du commandant montraient assez qu’il ne s’agissait ni d’une plaisanterie ni de menaces vaines. La docilité de la foule curieuse qui remplissait la place ne permettait d’attendre d’elle aucune intervention. Il est vrai que les autorités étaient maintenant prévenues et que, d’un moment à l’autre, la force publique apporterait son secours légal ; mais encore fallait-il le temps de donner les ordres, de réunir un effectif de troupes suffisant, et le commandant ne paraissait pas disposé à attendre. Au surplus, dans le conflit qui allait s’engager entre ces bandits et l’armée régulière de la nation, il ne ferait pas bon de se trouver entre les deux feux. L’essentiel était donc de gagner du temps.

— Veuillez remarquer, commandant, dit le maire d’une voix mal assurée, qu’il n’y a eu de ma part aucune intention désobligeante dans le fâcheux contre-temps qui vous prive de la réception à laquelle vous vous attendiez. Vous serez le premier à reconnaître qu’une municipalité ne peut faire préparer des logements pour toutes les personnes qui lui en demandent, sans autres formalités ; elle s’exposerait ainsi à favoriser de véritables abus. Or je ne sais pas encore à qui j’ai l’honneur de parler, et j’avais pu croire, jusqu’à présent, que vos lettres émanaient d’une individualité sans mandat…

Il allait continuer, mais le commandant devina son jeu.

— Je n’ai pas le temps, interrompit-il, d’écouter des explications superflues. Votre absence à mon arrivée n’est qu’un manque d’égards et vous n’êtes pas un assez grand personnage pour que je prenne la peine de m’en fâcher. C’est un détail insignifiant. Venons au fait : oui ou non, mes logements sont-ils prêts ?

— Pas encore, mon commandant.

— C’est bien. Où allons-nous le pendre ? demanda le commandant en se retournant vers ses hommes.

Un des hommes défit une corde qu’il portait en sautoir. Un autre s’approcha de la fenêtre et se mit à examiner si la balustrade du balcon offrait une résistance suffisante.

Le maire pensa en ce moment que tout valait mieux que d’être pendu et que, dans la détresse où le laissaient l’inaction de la population et le retard des autorités militaires, il lui appartenait de pourvoir lui-même à sa sécurité personnelle.

— Permettez-moi, commandant, hasarda-t-il, de vous faire observer que le crime auquel vous semblez résolu ne vous procurera pas de logements, tandis que, si vous me laissiez en liberté, il me serait facile de réparer promptement un malentendu que je regrette bien sincèrement.

— Eh bien ? demanda le commandant à l’homme du balcon.

— La balustrade est solide, commandant. M. le maire sera en saillie sur la façade et on le verra parfaitement de tous les points de la place.

— Allez ! fit le commandant.

Deux hommes maintinrent le maire sur son siège et un troisième lui passa le nœud coulant autour du cou. Le maire essaya de se débattre et se mit à pousser des cris désespérés ; mais des bras vigoureux le réduisirent à l’immobilité et une main brutale étouffa ses cris.

A ce moment, un matelot du Forban entra et remit au commandant une carte. C’était celle du sous-préfet, qui insistait auprès de la garde pour qu’on le laissât entrer dans l’hôtel de ville.

— Faites entrer, dit le commandant. Puis il cria : « Stoppez ! »

Le maire, qui commençait à étrangler, put respirer de nouveau.

Le sous-préfet fut introduit entre deux matelots. Il avait été informé du débarquement presque en même temps par le commissaire de police et par l’envoyé de la mairie, et, bien qu’il eût reçu communication des lettres l’avant-veille, il n’avait pu en croire ses oreilles. Il s’était donc dirigé vers l’hôtel de ville pour se rendre compte par lui-même de ce qui se passait ; mais, arrivé sur la place, il avait été arrêté par le cordon de troupes dont la consigne était de ne laisser entrer personne. Puis il avait su bientôt après, par un chef de bureau qui s’était glissé hors du cabinet du maire, les détails de ce qui se passait et de ce qui se préparait. Dans le désir légitime de renseigner exactement son supérieur hiérarchique sur un événement aussi extraordinaire, il avait demandé à parler au lieutenant et obtenu enfin qu’on fît passer sa carte. En voyant la triste posture où se trouvait le maire, il eut presque envie de regretter sa démarche ; mais, puisqu’il y était, il se dit gaiement qu’il fallait aller jusqu’au bout, et, comme il était bon garçon, il se demanda ce qu’il fallait faire pour tirer l’élu de la cité d’une aussi fâcheuse conjoncture.

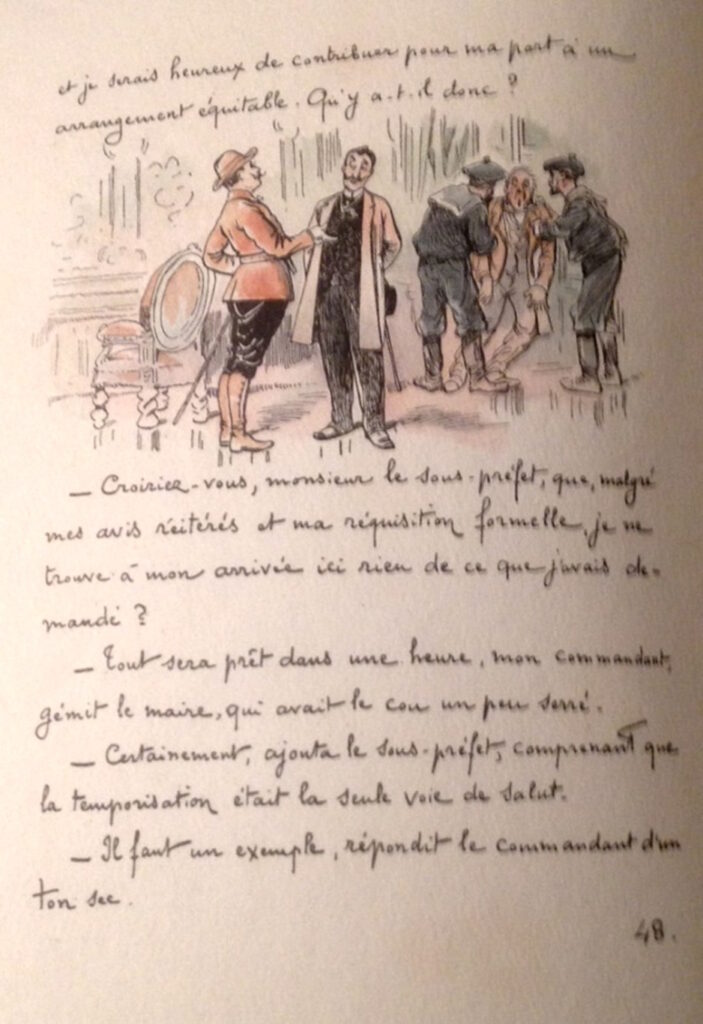

— Voyons, commandant, dit-il d’un air insinuant ; j’ai appris que vous projetiez des mesures de rigueur et je viens pour m’entendre avec vous. J’ignore la nature du dissentiment qui s’est élevé entre M. le maire et vous ; mais je ne puis croire qu’il soit impossible de concilier les divers intérêts en cause et je serais heureux de contribuer pour ma part à un arrangement équitable. Qu’y a-t-il donc ?

— Croiriez-vous, monsieur le sous-préfet, que, malgré mes avis réitérés et ma réquisition formelle, je ne trouve à mon arrivée ici rien de ce que j’avais demandé ?

— Tout sera prêt dans une heure, mon commandant, gémit le maire qui avait le cou un peu serré.

— Certainement, ajouta le sous-préfet, comprenant que la temporisation était la seule voie de salut.

— Il faut un exemple, répondit le commandant d’un ton sec.

— Mais, commandant, insista le sous-préfet, quels que soient les torts dont vous avez à vous plaindre, vous ne sauriez méconnaître que ce sont des torts politiques, et vous ne voudrez pas leur appliquer un genre de répression qui, dans les pays où il est en vigueur, est toujours réservé aux malfaiteurs de droit commun.

— C’est vrai. Je veux bien tenir compte de cette considération et je propose une transaction. Si vous me garantissez que dans une heure mes logements seront prêts, qu’à sept heures le dîner sera servi et qu’à dix heures les soixante jeunes filles seront à leur poste, conformément à mes prescriptions antérieures, au lieu de faire pendre M. le maire je consentirai à le faire fusiller.

— Comment ! fusiller ! exclama le maire.

— Mais oui, parfaitement, dit le sous-préfet. Voilà un arrangement très acceptable.

Au fond il pensait, comme de juste, que d’ici là tous ces gredins seraient ou massacrés ou emprisonnés.

L’arrangement fut immédiatement conclu, rédigé séance tenante, signé par le commandant Georges, le sous-préfet et le maire, et revêtu du sceau de la mairie.

— Maintenant, dit le commandant, nous allons laisser M. le maire, sous la protection de mon lieutenant et de quatre hommes, formuler les réquisitions nécessaires et prendre toutes les dispositions convenables. Vous, monsieur le sous-préfet, vous voudrez bien m’accompagner dans la visite que j’ai l’intention de faire aux principaux monuments de la ville.

— Avec plaisir, mon commandant.

Puis ils sortirent bras dessus bras dessous, et la foule poussa une grande clameur de saisissement en voyant le commandant du Forban et le sous-préfet de Pontax causer amicalement au milieu du carré des troupes.

Alors le commandant reforma sa troupe en colonne.

Au moment où il allait donner l’ordre de marche, il fut abordé par le commissaire de police en écharpe. Quand celui-ci eut décliné sa qualité :

— Est-ce que vous venez m’arrêter ? demanda le commandant d’une voix câline.

— Non, non, monsieur, repartit le commissaire. Vous voyez que je suis seul et je n’ai nullement l’intention de recourir à la force. Mais mon devoir professionnel m’oblige à vous remettre ce papier. J’ai reçu le mandat de vous amener devant M. le procureur de la République pour que vous vous expliquiez sur des faits qui vous sont imputés et qui constitueraient, s’ils étaient établis, la formation d’une bande armée, la dégradation d’un monument public et la séquestration d’un fonctionnaire, crimes prévus et punis par les articles 96, 228 et 257 du Code pénal.

— Parfaitement, monsieur le commissaire, je vous suis.

Le commissaire resta stupéfait : en se chargeant de remettre au commandant le mandat d’amener, il avait pensé accomplir un acte de la plus haute témérité et ne s’y était risqué que dans l’espoir de se créer ainsi des titres sérieux à un avancement dont il avait grand besoin, étant chargé de famille. Mais il ne lui était pas même venu à l’esprit que le commandant pût déférer à cet ordre, et il s’applaudissait déjà de l’heureux résultat de sa fermeté, quand, en se retournant, il s’aperçut qu’il était suivi non seulement du commandant, mais de ses soixante hommes et de leurs deux canons.

— Comment est-il, ce procureur de la République ? demanda le commandant au sous-préfet.

— C’est un homme très recommandable ; un peu grincheux, comme tous les magistrats, mais attaché à ses devoirs et dévoué au gouvernement ; il a de la fortune et il est bien posé dans le pays.

— Ah ! j’en suis bien aise : je tiens à n’entrer en relations qu’avec des gens comme il faut.

Le commissaire s’arrêta. Il lui semblait qu’il outrepassait son mandat en amenant tant de monde à la fois.

— Eh bien, marchez donc, monsieur le commissaire, dit le commandant. M. le procureur de la République nous attend.

Il fallut se remettre en marche et le cortège arriva bientôt au Palais de Justice, s’engagea, sauf les canons, dans les escaliers et les corridors qui conduisent au Parquet et pénétra tout entier dans le cabinet du procureur de la République.

III.

Ce magistrat ne s’était pas décidé sans hésitation à mettre en mouvement les ressorts de la justice. Quand il avait appris coup sur coup l’arrivée du Forban, le débarquement de l’équipage, sa marche à travers la ville, le bris de la porte de l’hôtel de ville, l’envahissement de cet édifice et les indignes traitements infligés au représentant de la cité, il avait compris que ces circonstances sans précédent lui commandaient à la fois une action énergique et une habile circonspection. Il avait tout d’abord fait mander le capitaine de gendarmerie et lui avait présenté l’ordre écrit d’arrêter les malfaiteurs qui menaçaient la sécurité de la ville ; mais le capitaine lui avait fait remarquer qu’un certain nombre de ses gendarmes étant détachés pour divers services dans des localités voisines, il ne pouvait actuellement mettre sur pied, en employant tout son monde, que vingt-trois gendarmes, tous pères de famille, et que les envoyer à la rencontre de soixante corsaires armés jusques aux dents, pourvus d’artillerie et manifestement résolus aux derniers excès, c’était les envoyer à la boucherie, s’exposer presque sûrement à un désastre inutile et compromettre même la propriété et la vie des habitants car on ne pouvait prévoir à quelles extrémités se porterait une soldatesque effrénée, quand une fois elle aurait vu le sang.

Le procureur de la République, appréciant ces motifs, avait immédiatement écrit au colonel du régiment en garnison à Pontax pour le requérir d’appuyer par des forces suffisantes l’intervention de la gendarmerie ; mais le colonel lui avait répondu que, d’après la loi du 10 juillet 1791 combinée avec le décret du 24 décembre 1811, l’état de guerre existe de plein droit dans toute place située sur la côte ou en première ligne, lorsque des rassemblements se sont formés sans l’autorisation des magistrats dans un rayon de cinq journées de marche ; que le débarquement de l’équipage du Forban constituait un de ces cas et qu’en vertu de l’ordonnance royale du 14 juin 1844 c’est le préfet maritime qui a le commandement de l’état de guerre. Le préfet maritime était d’ailleurs prévenu et arriverait dans la journée.

Il était cependant impossible que le ministère public restât inactif devant d’aussi flagrantes violations de la loi. Le procureur de Pontax était un de ces magistrats, comme il y en a encore heureusement dans la magistrature, qui ne transigent pas avec leur conscience et vont droit devant eux sans s’inquiéter de ce qu’il en adviendra. Il y avait des crimes commis, d’autres crimes sur le point de se commettre : l’action de la justice ne doit pas se laisser entraver par les considérations de la force ou du nombre ; le devoir était d’intervenir, et le procureur de la République n’avait pas hésité : ayant, en l’absence du juge d’instruction, le droit de décerner des mandats, il avait fait venir le commissaire de police et lui avait remis le mandat d’amener.

— Il en arrivera ce qu’il pourra, se dit le courageux magistrat en pâlissant légèrement ; j’aurai fait mon devoir.

En voyant entrer dans son cabinet cette horde de brigands parfaitement disciplinés, il pensa bien que sa dernière heure était venue, mais il résolut de se tenir à la hauteur des exemples de fermeté dont foisonne l’histoire des parlements ; toutes les issues avaient d’ailleurs été immédiatement occupées.

— Je me suis empressé de me rendre à votre invitation, monsieur le procureur de la République, dit le commandant en s’asseyant après avoir offert un siège au sous-préfet, et je suis désolé que vous ayez cru voir quelque chose de répréhensible dans mes opérations. On a dénaturé les faits en vous les rapportant : la compagnie que j’ai l’honneur de commander n’est pas une bande armée ; c’est l’équipage régulier d’un navire indépendant. Il est vrai que j’ai endommagé la porte de l’hôtel de ville ; mais elle n’avait aucun caractère artistique, et je suis, d’ailleurs, prêt à la payer. Si je l’ai fait enfoncer, c’était uniquement pour entrer par le chemin ordinaire : je n’ai pas voulu donner à la population le spectacle d’une escalade. Quant au maire, il n’a pas encore subi de traitement rigoureux, et un protocole dont je suis porteur atteste que nous sommes quant à présent dans le plus parfait accord. M. le sous-préfet a pu voir que nous nous sommes quittés dans les meilleurs termes.

— Vous devez comprendre, commandant, dit le procureur de la République, qu’il m’est impossible de suivre régulièrement cette affaire au milieu de tant de monde : je vous prie de faire retirer vos hommes.

— Et quand mes hommes seront retirés, qu’avez-vous l’intention de faire ?

— Alors je pourrai vous interroger.

— S’il vous plaît de m’interroger, monsieur, dit le commandant en armant un de ses pistolets, j’ai de quoi vous répondre.

Le procureur de la République voulut faire un geste de surprise, mais il fut immédiatement maintenu par quatre hommes.

— Commandant, intervint le sous-préfet, ne vous formalisez pas d’une locution qui est usuelle dans le langage judiciaire.

Puis, se tournant vers le procureur de la République, il ajouta :

— Le commandant a des habitudes d’indépendance dont il faut tenir compte ; mais, quand vous l’aurez un peu pratiqué, vous verrez que c’est un galant homme et un aimable causeur.

— Eh bien, dit le commandant en se radoucissant, que M. le procureur de la République vienne avec nous faire le tour de la ville : nous aurons le temps de faire connaissance. Nous pourrions commencer justement par visiter le Palais de Justice.

— Qui ? moi ? que je vous accompagne ! s’écria l’infortuné magistrat.

— Excusez-moi d’insister, ajouta le commandant en faisant un signe à ses hommes.

Aussitôt le procureur de la République fut enlevé par quatre bras irrésistibles et la colonne se remit en marche. Après avoir fait quelques pas de force, il comprit que la résistance était vaine et il se résigna à marcher comme le sous-préfet, à côté du commandant, soutenu par son équipage, qui paraissait bien décidé à ne laisser échapper personne.

Le commissaire de police aurait voulu ne pas se séparer de ses chefs ; mais le commandant l’invita assez sèchement à aller prendre les mesures nécessaires pour maintenir en ville la liberté de circulation.

IV.

On visita le Palais de Justice. La première chambre du tribunal tenait audience ; le prétoire fut envahi par la petite troupe. En la voyant entrer, le président eut un premier mouvement d’indignation ; il ouvrait déjà la bouche pour dire : « Gendarmes, faites sortir ces hommes ! » Mais il se ravisa : il n’était pas sans avoir recueilli quelques bruits de ce qui se passait en ville et il pensa qu’il ne fallait pas compromettre la dignité de la justice dans un conflit où elle pourrait n’avoir pas le dernier mot. Il remit sa toque et prononça ces mots :

— Continuez votre plaidoirie, maître Linguet. J’invite le public au silence. S’il se produisait le moindre trouble, je serais obligé de faire évacuer la salle.

Le commandant et ses soixante hommes partirent en même temps d’un grand éclat de rire ; puis le silence se rétablit, et, maître Linguet continuant en effet sa plaidoirie, l’équipage du Forban n’eut plus qu’à se retirer.

En sortant du Palais de Justice, le commandant et sa compagnie, toujours accompagnés du sous-préfet et du procureur de la République, allèrent visiter la prison, l’hôpital, le musée, le collège et les églises. Partout ils se firent remarquer par leur excellente tenue. Le commandant se fit expliquer, en homme qui s’y connaît, le régime des détenus et indiqua quelques améliorations utiles ; il adressa aux malades des paroles de consolation et d’encouragement, se montra fin connaisseur en matière d’art et familier avec les auteurs de l’antiquité ; il témoigna enfin de son respect pour la religion en s’agenouillant devant les autels et en faisant rendre les honneurs militaires aux symboles de la divinité. Il n’y avait qu’une voix dans la foule qui se pressait sur ses pas pour rendre hommage à son tact, à sa courtoisie et à sa bienveillance.

Mais que faisait donc pendant ce temps l’autorité militaire ?

V.

Pendant que le commandant Georges et son escorte visitaient les monuments les plus intéressants de Pontax, le colonel du 187e ne resta pas inactif.

À la première nouvelle des événements, il avait eu le pressentiment d’une affaire désagréable : l’article du Sémaphore de Pontax, qu’il avait lu la veille sans y attacher d’importance, lui apparut avec un caractère nouveau, bien qu’il ne faille jamais attacher de créance aux articles de journaux, le fait du débarquement, en venant confirmer au moins en partie les informations de cette feuille, communiquait en même temps une certaine autorité aux autres assertions de l’article. On pouvait se demander si ce n’était pas là le premier acte d’un conflit international sur lequel le gouvernement aurait cru devoir jusqu’alors garder le silence ; et, comme tout ce qui touche aux affaires étrangères est d’une nature extrêmement délicate, il n’appartenait pas au colonel d’engager à lui seul une action militaire qui pouvait entraîner des conséquences diplomatiques. Le colonel fut donc bien aise de recevoir la lettre par laquelle le procureur de la République le requérait d’appuyer l’action de la gendarmerie : cela dégageait sa responsabilité, et il se disposait à déférer à cette réquisition en faisant prendre les armes à un bataillon quand il fut rejeté dans le plus grand embarras par la visite du commissaire de la marine.

Ce fonctionnaire lui exposa qu’à la suite des rapports qu’il avait reçus du capitaine du port, du directeur de la Santé et du chef de service des douanes, il avait télégraphié au préfet maritime pour lui faire connaître les circonstances dans lesquelles venaient d’être commises ces graves infractions aux lois concernant la police des ports et pour lui demander des instructions sur les mesures à prendre en vue de réprimer cette audacieuse entreprise. Il ne s’agissait pas, en effet, d’une de ces contraventions usuelles qui reçoivent leur solution devant la juridiction compétente, et il eût été puéril de verbaliser contre l’équipage du Forban. Ce n’était que par une action armée qu’on pouvait assurer en cette circonstance le respect de la loi, et, pour arriver à prendre au collet des contrevenants aussi nombreux et aussi déterminés, il faudrait évidemment en venir à verser le sang. Le commissaire de la marine n’avait pas cru pouvoir ordonner, de sa propre initiative, des mesures aussi graves ; il en avait référé d’urgence à son supérieur hiérarchique.

La réponse ne s’était pas fait attendre. Le préfet maritime avait fait savoir par le télégraphe qu’en présence d’événements d’un caractère aussi exceptionnel il tenait à diriger lui-même les opérations qu’il y aurait lieu de suivre et qu’il faisait chauffer un train spécial par lequel il arriverait en deux heures à Pontax. En attendant son arrivée, il prescrivait de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le départ du Forban et de ne pas hésiter à le couler s’il tentait de sortir du port de vive force.

Le colonel communiqua alors au commissaire de la marine la réquisition qu’il venait de recevoir de l’autorité judiciaire et à laquelle il ne pouvait refuser d’obtempérer. Mais le commissaire de la marine lui fit remarquer qu’il s’agissait essentiellement d’un fait de mer rentrant dans les attributions de l’autorité maritime ; que la réquisition, pour être valable, devait être adressée au commandant de place, et que le colonel d’un régiment en garnison dans un port n’avait pas qualité pour s’immiscer dans des faits de mer. Tout au moins fallait-il en référer aux autorités supérieures.

Ainsi placé dans l’alternative d’entrer en lutte contre le préfet maritime ou contre le procureur de la République, le colonel ne voulut prendre sur lui ni d’opposer un refus à la réquisition dont il était saisi, ni de provoquer entre l’autorité militaire et l’autorité maritime un de ces conflits d’attributions dans lesquels on donne toujours tort à celui qui s’est mis en avant. Il donna donc l’ordre de réunir un bataillon, et, pendant que cette réunion s’effectuait, il télégraphia au général. De son côté, le commissaire de la marine adressa une nouvelle dépêche au préfet maritime pour l’informer de l’incident.

Quand le bataillon fut prêt, le colonel reçut la réponse du général, qui lui disait de temporiser jusqu’à ce qu’il eût reçu lui-même la réponse du ministre de la guerre ; et presque en même temps le commissaire de la marine lui apporta la réponse du préfet maritime, qui revendiquait le droit d’agir seul comme commandant de l’état de guerre. C’est alors que le colonel, se sentant désormais couvert, avait pu répondre comme on l’a vu au procureur de la République.

D’autre part, car cette situation était horriblement complexe, il y avait à craindre que des soldats isolés n’eussent quelque rixe avec des hommes de l’équipage du Forban : s’ils étaient battus, ce serait déjà fâcheux ; mais si, par malheur, ils tuaient un de ces hommes ou même s’ils en arrêtaient un, on pouvait avoir sur les bras une affaire inextricable. Pour éviter toute possibilité de querelle ou d’altercation, le colonel consigna le régiment : il fut expressément défendu aux sous-officiers, caporaux et soldats, de sortir des casernes sous quelque prétexte que ce fût. Puis, le colonel réunit ses officiers, leur expliqua la réserve qui leur était commandée en attendant des ordres, les invita à ne pas se montrer en ville et à être prêts au premier signal, et il attendit.

Cependant le commandant Georges poursuivait sa visite aux monuments de la ville.

Dans la foule qui accompagnait sa marche ou se rangeait sur son passage, les sentiments étaient divers et mobiles comme ceux de toutes les foules. La stupeur du premier moment s’était peu à peu dissipée et les commentaires allaient leur train. Pendant que les uns continuaient à s’alarmer et annonçaient qu’à la nuit les maisons particulières seraient pillées, les femmes mises à mal et tous ceux qui résisteraient massacrés, les autres, déjà familiarisés avec les nouveaux venus, trouvaient que c’était, en somme, une manifestation inoffensive et qu’après tout l’équipage du Forban n’avait encore fait de mal à personne. Il y eut même, à la sortie de l’hôpital, quelques cris de : Vive le commandant ! Ces cris furent aussitôt réprimés par la majorité des citoyens comme contraires à la dignité que le peuple devait garder dans des circonstances dont le caractère n’était pas encore bien déterminé.

Mais il n’y avait qu’une voix pour juger sévèrement l’incroyable inaction des autorités militaires. Il y eut même un moment de panique quand on vit le cortège s’arrêter devant le bureau du télégraphe. Le bruit se répandit aussitôt que le télégraphe allait être coupé. Il n’en était rien. Le sous-préfet, depuis qu’il était prisonnier du Forban, souffrait cruellement de ne pouvoir se mettre en communication avec son supérieur hiérarchique, le préfet du département ; il craignait d’avoir encouru le reproche de légèreté en allant de lui-même se jeter dans la gueule du loup ; il appréhendait le discrédit qui pouvait résulter pour lui, comme pour le procureur de la République, de la docilité avec laquelle ils se laissaient traîner dans une compagnie compromettante, et cependant il n’y avait aucun moyen d’en sortir. À chaque tentative qu’il avait faite pour rester en arrière ou se glisser de côté, il avait senti, à travers le drap de ses vêtements, la pointe des baïonnettes.

Puisqu’il n’y avait rien à espérer de la force ni de la fuite, le sous-préfet eut recours à la persuasion ; en passant devant le télégraphe, il dit gracieusement au commandant :

— Voulez-vous me permettre d’expédier une dépêche ? Je suis à vous dans un instant.

Le commandant répondit qu’il ne s’y opposait pas, à condition que la dépêche lui passât sous les yeux, et il entra dans le bureau avec le sous-préfet qui libella la dépêche suivante :

Sous-préfet Pontax à préfet Basse-Rive.

« Urgent. Ville de Pontax occupée aujourd’hui par équipage de croiseur cuirassé le Forban, nationalité non déclarée. Commandant a fait enfoncer porte hôtel de ville et obligé maire à signer réquisitions pour logements, vivres et prestations. Procureur République et moi ne quittons pas commandant et équipage pour assurer ordre. Population tranquille. Autorités militaires pas paru. »

— Très bien, fit le commandant. Ajoutez seulement : « Commandant Georges satisfait. »

Et la dépêche, ainsi complétée, fut immédiatement transmise.

Puis on reprit le chemin de l’hôtel de ville, où le maire supportait depuis plusieurs heures tout le fardeau d’une conjoncture extraordinairement délicate et périlleuse.

VI.

Après le départ du commandant, il avait encore essayé de temporiser, pensant toujours qu’il allait être délivré d’un moment à l’autre ; mais il avait bientôt reconnu que le lieutenant commis à sa garde, avec moins de formes, était tout aussi résolu que son chef ; et, aucun secours n’arrivant, il dut se résigner à prendre les mesures nécessaires pour loger tout ce monde de manière à satisfaire ses exigences.

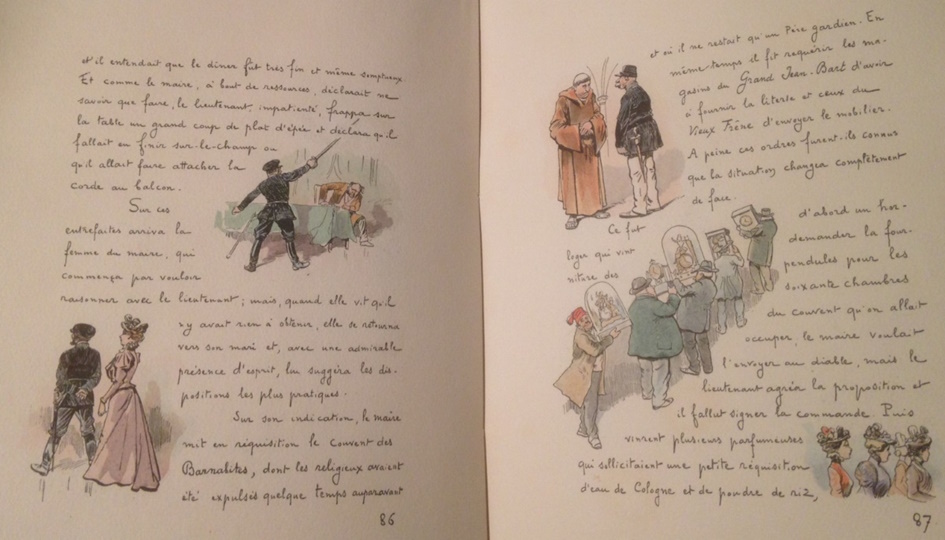

Il proposa d’abord de faire porter des matelas et des couvertures dans les bâtiments scolaires, dont on aurait congédié les enfants ; mais le lieutenant ne l’entendit pas ainsi et expliqua très nettement qu’il fallait pour chaque homme une chambre distincte avec un grand lit et tous les objets qu’il est d’usage de rencontrer dans ce qu’on appelle une chambre à donner. Le maire voulut alors envoyer l’équipage du Forban à l’hôtel, où l’on aurait pu loger et nourrir tout le monde, sauf à régler plus tard la dépense ; mais le lieutenant se récria : d’abord il n’y avait pas d’hôtel à Pontax où l’on pût disposer de soixante chambres convenables, et l’équipage ne voulait pas se diviser ; puis il avait horreur de la nourriture de table d’hôte et il entendait que le dîner fût très fin et même somptueux. Et, comme le maire, à bout de ressources, déclarait ne savoir que faire, le lieutenant, impatienté, frappa sur la table un grand coup de plat d’épée et déclara qu’il fallait en finir sur-le-champ ou qu’il allait faire attacher la corde au balcon.

Sur ces entrefaites arriva la femme du maire, qui commença par vouloir raisonner avec le lieutenant ; mais, quand elle vit qu’il n’y avait rien à obtenir, elle se retourna vers son mari et, avec une admirable présence d’esprit, lui suggéra les dispositions les plus pratiques. Sur son indication, le maire mit en réquisition le couvent des Barnabites, dont les religieux avaient été expulsés quelque temps auparavant et où il ne restait qu’un Père gardien. En infime temps il fit requérir les magasins du Grand Jean-Bart d’avoir à fournir la literie et ceux du Vieux Frêne d’envoyer le mobilier. À peine ces ordres furent-ils connus que la situation changea complètement de face. Ce fut d’abord un horloger qui vint demander la fourniture des pendules pour les soixante chambres du couvent qu’on allait occuper ; le maire voulait l’envoyer au diable, mais le lieutenant agréa la proposition et il fallut signer la commande. Puis vinrent plusieurs parfumeuses qui sollicitaient une petite réquisition d’eau de Cologne et de poudre de riz, puis les miroitiers et les lampistes, un fabricant de peignes d’écaille, un marchand de faïences, un fournisseur d’objets pour étagères et jusqu’à un fabricant d’irrigateurs. Le lieutenant trouvait toujours que cela pouvait servir et faisait accepter toutes les offres. Il refusa seulement les instruments de musique, dans la crainte que ses hommes n’eussent l’idée d’en jouer.

Le transport de ces divers objets demanda un peu de temps ; mais le maire et sa femme, sous la conduite du lieutenant et des quatre hommes, se rendirent au couvent des Barnabites, qui est à quelques pas de l’hôtel de ville, et veillèrent eux-mêmes à ce que tout fût bien installé. Il y avait même trop de choses : les cellules, qui n’étaient pas grandes, se trouvaient encombrées, et, sur la demande du lieutenant, il fallut faire remporter un assez grand nombre d’objets qui n’auraient pu être d’aucun usage et que les marchands essayaient de glisser partout, mus par cette manie de fournir qui leur est propre.

Enfin, à cinq heures, tout était prêt lorsque le commandant arriva. Il jeta un coup d’œil sur cet aménagement, le trouva suffisant, déclara que ses hommes et lui avaient besoin de se retirer dans leurs appartements pour faire un peu de toilette et recommanda que le dîner fût soigné, ajoutant d’un ton ferme, mais sans forfanterie, qu’au cas où le menu laisserait à désirer, la ville serait incendiée sans délai.

Le maire, le procureur de la République et le sous-préfet purent alors se retirer, mais seulement après avoir promis de venir, ainsi que leurs femmes, dîner avec l’équipage du Forban. En vain essayèrent-ils de s’en défendre : le commandant Georges insista aimablement, un pistolet à chaque main, et il fallut accepter l’invitation.

VII.

C’était le moment où le préfet maritime arrivait enfin à Pontax.

Le préfet maritime était un vieux loup de mer qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie, qui ne s’étonnait pas facilement et qui avait l’habitude de regarder tous les points de l’horizon avant d’engager une manœuvre. Il se mit à rire en voyant l’émoi général, et, après s’être fait raconter tout ce qu’on savait, il leva les épaules en faisant une moue dédaigneuse et s’exprima ainsi :

— Votre commandant Georges est un imbécile. Le voilà bien content d’être entré dans le port de Pontax avec un croiseur cuirassé ! Ce n’est rien d’y entrer : il s’agit d’en sortir.

Son croiseur est à nous et nous n’aurons pas perdu notre journée. Il a débarqué, me dites-vous. Eh bien, il a mis le comble à sa niaiserie. Comment se rembarquera-t-il, je vous prie ? Est-ce avec soixante hommes et deux canons d’enfant qu’il a la prétention de s’ouvrir un chemin à travers nos fusiliers et sous le feu de nos batteries ? Non, on n’est pas naïf à ce point !

— Mais cela n’empêche pas, amiral, objecta le commissaire de la marine, que de midi à cinq heures ces gens-là ont fait dans la ville tout ce qu’ils ont voulu et que maintenant encore les autorités civiles sont en leur pouvoir.

Le préfet maritime ne put réprimer un sourire à la pensée que les autorités civiles étaient dans l’embarras ; le maire, notamment, l’avait récemment dénoncé aux journaux radicaux comme ayant assisté en uniforme à la bénédiction d’un navire.

— C’est bon, c’est bon, fit-il. On ira les délivrer. Mais il faut faire les choses proprement. Il n’y a rien qui presse, et je ne vais pas me faire tuer du monde sans nécessité.

Le préfet maritime donna alors, avec tout le sang-froid d’un vieux marin, les ordres nécessaires. D’abord il fit télégraphier au ministre de la marine un récit succinct des faits de la journée ; puis il fit organiser un service d’estafettes entre Pontax et la première station du chemin de fer pour assurer ses communications avec Paris dans le cas où le télégraphe viendrait à être coupé comme le bruit en avait déjà couru. Il donna l’ordre aux batteries qui commandent la passe de tenir leurs canons chargés, les canonniers à leur poste, prêts à faire feu au premier signal, et, pour éviter toute surprise, il prescrivit d’allumer à la nuit des feux électriques et d’en tenir constamment les rayons dirigés sur le Forban, de façon à ne perdre aucun de ses mouvements. Il fit descendre à terre tous les marins des bâtiments stationnés dans le port, après les avoir armés de leurs fusils et de leurs haches d’abordage ; il eut ainsi un effectif d’environ deux cents hommes et les disposa sur le quai de manière à prendre entre deux feux l’équipage du Forban s’il tentait de regagner son navire. Il garda un détachement sous la main pour servir de réserve, afin d’avoir tout prévu. D’ailleurs le bataillon du 187e était toujours sous les armes et le régiment tout entier était consigné. On disposait donc de plus de forces qu’il n’en faudrait jamais employer. Enfin des sentinelles furent placées à l’extrémité de toutes les rues par lesquelles on peut sortir de Pontax, avec la consigne de se replier, dans le cas où l’équipage du Forban sortirait de la ville, et de faire savoir immédiatement dans quelle direction il se serait éloigné.

Ces dispositions prises, le préfet maritime envoya des agents secrets se mêler à la foule pour recueillir tous les renseignement possibles sur la nationalité, le lieu d’origine et les intentions ultérieures du commandant Georges, et il alla, de sa personne, s’assurer que ses ordres avaient été bien exécutés.

Quand il rentra, à sept heures, on lui dit qu’il n’était pas arrivé de réponse du ministère de la marine, qu’il avait été impossible de savoir d’où venait le Forban, que les hommes de l’équipage semblaient appartenir à toutes les races de la terre, qu’on avait lieu de croire le commandant Georges Autrichien à cause de la pureté avec laquelle il parlait le français, que tout l’équipage venait de se mettre à table dans le grand réfectoire des Barnabites, avec le maire, le sous-préfet, le procureur de la République et leurs femmes, et que rien n’avait transpiré des projets du commandant pour la soirée.

— Très bien ! dit le préfet maritime ; on ne pouvait rien espérer de plus heureux. Dans deux heures, ils seront tous gris et nous en ferons ce que nous voudrons.

Seulement le silence du ministre de la marine était bien singulier. Puisqu’il avait tant fait que d’en référer au ministre, le préfet maritime, avant d’ensanglanter les rues de la ville, était bien aise d’avoir un ordre formel. Il fit donc télégraphier de nouveau en insistant pour avoir une réponse immédiate et en appelant l’attention du ministre sur l’extrême urgence qu’il y avait à prendre une résolution. Puis il fit comme tout le monde : il alla dîner. Pendant qu’il était à table, il reçut la dépêche suivante :

« Ministre Marine à Préfet maritime, Pontax. Extrême urgence. Attendez des ordres. »

VIII.

Pour comprendre cette dépêche, il est nécessaire de se reporter à ce qui s’était passé au siège du pouvoir central.

C’était le ministre de la justice qui avait reçu le premier avis, le procureur général lui avait transmis sans commentaires la dépêche par laquelle le substitut de Pontax lui avait annoncé le quasi enlèvement du procureur de la République par l’équipage du Forban, Le ministre de la justice ne douta pas un instant que le substitut de Pontax fût devenu fou, et il en eut du chagrin parce que c’était le fils d’un de ses amis. Il se rendit aussitôt chez le ministre de l’intérieur afin de se concerter avec lui sur les mesures à prendre pour faire enfermer ce malheureux fonctionnaire sans trop ébruiter l’affaire.

Le ministre de l’intérieur venait de recevoir communication de diverses dépêches adressées aux journaux par leurs correspondants de Pontax et relatant les mêmes faits. Il n’y avait accordé aucune créance et avait fait remettre aux journaux officieux une note ainsi conçue :

« Nous sommes autorisés à déclarer qu’il n’y a rien de fondé dans le bruit d’une prétendue démonstration navale contre nos côtes. Jamais nos relations avec les puissances étrangères n’ont été plus cordiales, et l’opinion publique saura faire justice des fables ridicules par lesquelles une opposition systématique cherche périodiquement à répandre l’alarme au sein de nos populations laborieuses. »

Mais, en prenant connaissance de la dépêche du substitut de Pontax, le ministre de l’intérieur pensa qu’il avait dû se passer quelque chose pour donner naissance à un bruit qui arrivait de tant de côtés à la fois. Il télégraphia au préfet de la Basse-Rive qui, n’ayant pas encore reçu la dépêche du sous-préfet, répondit qu’il ne savait rien et que personne au chef-lieu n’avait entendu parler d’un incident de ce genre.

Les deux ministres partirent donc tranquillement peur la Chambre après s’être mis d’accord sur ce qu’il y avait à faire pour que le substitut de Pontax fût conduit dans une maison de santé avec tous les ménagements que comportaient sa situation officielle et ses services antérieurs.

Pendant la séance, le ministre de la guerre arriva avec la dépêche du général et la communiqua à ses collègues, qui, pour le coup, commencèrent à prendre peur. Ils se rendirent tous trois chez le président du conseil, malade, et qui, par habitude diplomatique, conseilla de ne rien faire qu’à bon escient. Sans doute il n’y avait rien dans les rapports du gouvernement avec les autres puissances qui pût justifier une agression aussi formellement contraire à tous les principes du droit des gens ; mais le pays traversait une crise intérieure pour la solution de laquelle il avait besoin de toute sa liberté de mouvement, et l’opinion publique verrait certainement avec défaveur tout ce qui pourrait paraître de nature à amener un conflit. On devait donc, avant de s’engager, savoir exactement à qui l’on avait affaire. Il était d’ailleurs bien singulier que le ministre de la marine n’eût reçu aucune communication. Il fallait le mander au plus tôt. Il était au Sénat.

Il se trouva par malheur qu’en ce temps-là le cabinet n’était pas homogène ; il s’était déjà produit à plusieurs reprises des tiraillements dans le conseil, où le ministre de la marine représentait la politique d’expectative, tandis que le ministre de la guerre passait pour favorable à une politique d’action. Celui-ci, qui avait pour lui le ministre de la justice, mais ne faisait pas grand fond sur le ministre de l’intérieur, crut comprendre qu’en faisant appeler le ministre de la marine le président du conseil cherchait à faire échec à la politique active. Il éleva aussitôt ses réclamations en disant que sa responsabilité était engagée, qu’il ne pouvait laisser le général sans ordres dans les circonstances qui lui étaient signalées, et qu’il ne resterait pas plus longtemps dans la combinaison si on lui refusait la part légitime d’influence qu’avait droit de revendiquer le chef de l’armée. Et, le ministre de l’intérieur ayant fait remarquer que, d’après les renseignements parvenus, l’affaire semblait plutôt relever de la police que de l’autorité militaire, le ministre de la guerre offrit carrément sa démission. Il consentit cependant à attendre une heure.

Le ministre de l’intérieur, en sortant de l’hôtel des Affaires étrangères, rencontra son chef de cabinet qui lui remit la dépêche du préfet de la Basse-Rive transmettant simplement celle du sous-préfet de Pontax. Si l’on s’en rappelle la teneur, elle était faite pour abasourdir un ministre ; mais il était impossible de faire conduire en même temps dans une maison d’aliénés le substitut et le sous-préfet. Le ministre se rendit donc au Sénat, où il trouva son collègue de la marine à qui l’on venait d’apporter la première dépêche du préfet maritime, et lui annonça dans quel état d’exaltation se trouvait le ministre de la guerre. Tous deux retournèrent ensemble chez le président du conseil, où il y eut une scène violente, le ministre de la guerre persistant à revendiquer son droit d’agir dans un cas où l’honneur de la nation était en jeu, et le ministre de la marine se refusant absolument à ce que l’autorité militaire intervînt dans une affaire dont il était impossible de contester le caractère essentiellement maritime. Quant au président du conseil, il inclinait à laisser au ministre de l’intérieur le soin de la répression pour conserver à l’incident un caractère local et ne pas exposer le gouvernement à trouver derrière le Forban une puissance étrangère avec laquelle on se verrait engagé, sans le vouloir, dans une difficulté diplomatique qui pouvait avoir son contre-coup dans toute l’Europe. Mais il fallut reconnaître que le ministre de l’intérieur ne pouvait agir seul. La seule force qu’il pût mettre en mouvement, c’était la gendarmerie, et, l’effectif de Pontax étant notoirement insuffisant, il fallait rassembler tous les gendarmes disponibles de la région, ce qui demandait du temps. Pour agir immédiatement, on était donc obligé de recourir soit à l’autorité militaire, soit à l’autorité maritime, qui disposaient seules, sur les lieux, de forces suffisantes ; et, les ministres de la guerre et de la marine se maintenant chacun dans leurs prétentions respectives, on allait aboutir à une dislocation ministérielle.

Heureusement, le ministre de la justice, qui jouissait d’une légitime influence dans le conseil, intervint dans le sens de la conciliation et obtint de ses deux collègues qu’ils se soumettraient à la décision qui serait prise par la majorité du conseil. On envoya chercher les autres ministres.

Le premier qui arriva apporta la nouvelle qu’il venait d’être déposé, à la Chambre des députés, une demande d’interpellation pour laquelle la majorité paraissait disposée à voter la discussion immédiate. Malgré l’indisposition du président du conseil, il fut résolu que le ministère accepterait la discussion immédiate et s’inspirerait du sentiment de la Chambre pour décider des moyens d’action.

Les ministres se rendirent en conséquence à la Chambre des députés, où ils trouvèrent l’Assemblée dans un état d’extrême agitation. Malgré le démenti officieux, on ajoutait foi aux informations des journaux de quatre heures qui non seulement reproduisaient les faits dont ils avaient eu connaissance par le télégraphe, mais les grossissaient comme à plaisir et, par leurs commentaires ou malveillants ou oiseux, donnaient déjà à entendre qu’on allait recourir à la mobilisation.

En entrant en séance, le ministre de la marine avait reçu la seconde dépêche du préfet maritime, et, après avoir pris l’avis de ses collègues, estimant qu’un retard de quelques minutes ne pouvait rien compromettre et permettrait de s’appuyer sur un vote parlementaire, il avait répondu au préfet maritime d’attendre des ordres.

Il était alors sept heures du soir. Le gouvernement déclara qu’il était à la disposition de la Chambre ; celle-ci vota à l’unanimité la discussion immédiate, et alors commença une de ces séances houleuses comme le sont toutes les séances de nuit.

IX.

À la même heure, l’équipage du Forban se mettait à table.

Le commandant Georges avait revêtu un brillant costume militaire : il avait de grandes bottes en cuir d’antilope dont le vernis laissait voir la couleur naturelle, qui était fauve tendre ; la culotte était blanche, en laine très fine, et la tunique, en satin bleu de ciel, était agrémentée de passementeries d’or. Par une délicate attention, il portait le grand cordon de l’Ordre national.

Il fit asseoir à sa droite la femme du procureur de la République et à sa gauche la femme du sous-préfet ; de l’autre côté de ces dames se trouvaient le maire de Pontax et le lieutenant du Forban. En face du commandant, la femme du maire faisait les honneurs ; elle avait le sous-préfet à sa droite et le procureur de la République à sa gauche. Les hommes de l’équipage occupaient les soixante autres places. Les fusils furent formés en faisceaux dans les quatre coins de la salle.

La table était chargée d’argenterie, de cristaux et de fleurs dont l’ensemble offrait à l’œil un aspect riche et gai ; elle était éclairée par trois cent quarante bougies. La fanfare des Enfants de la Lyre, réunie dans une pièce voisine, fit entendre pendant tout le repas une musique douce et variée.

Le lieutenant avait veillé à ce que le maire fît faire les réquisitions utiles ; tous les fournisseurs de la ville avaient été admis à concourir à l’éclat de ce festin ; sachant qu’ils seraient payés puisqu’ils livraient leurs marchandises en échange de bons de réquisition parfaitement réguliers, ils n’avaient rien négligé pour satisfaire les convives et donner à leurs factures tout le développement possible. Il serait facile de s’en rendre compte en se reportant au menu, qui a été conservé et qui portait l’intitulé suivant :

DINER DU 25 MAI 188…

offert

au Commandant et à l’Équipage du Forban,

par la Ville de Pontax.

On y remarquait, entre autres choses, quatre sortes de poissons de mer et autant d’eau douce, huit entrées, trois rôtis, des truffes entières à discrétion et quatorze vins différents, dont il fut bu cent soixante et onze bouteilles. .

Aux abords du couvent, le service d’ordre était fait par les agents municipaux sous la direction du commissaire de police.

On aurait pu craindre que des matelots altérés par une longue traversée se livrassent à des excès de boisson qui les auraient entraînés à une liberté de propos et à un laisser-aller de manières dont les femmes auraient pu se formaliser ; mais les ordres avaient été très sagement conçus : les hommes ne buvaient que quand le commandant buvait. Il est vrai que le commandant but à sa soif, ce qui amena tout le monde à un état de gaieté extraordinaire ; mais les bornes de la décence ne furent pas dépassées.

Le procureur de la République, le sous-préfet, et même le maire, bien qu’il fût sous le coup d’une exécution capitale, partagèrent bientôt cet abandon ; ils surent observer la réserve que leur commandait la nature de leurs fonctions dans une réunion à laquelle ils n’assistaient que contraints et forcés, sans montrer cependant une affectation de sobriété qui aurait paru de mauvais goût. Dès le troisième service, la cordialité devint générale.

Le commandant fut particulièrement aimable avec ses voisines ; il leur tint des propos galants sans cesser d’être respectueux, et, au soin qu’il mettait à ne pas afficher de préférence, on put croire qu’il réservait ses sentiments. Il porta trois toasts : le premier à la ville de Pontax, qui offrait au Forban une si sympathique hospitalité ; le second aux femmes en général, sans acception de personne ; et le troisième au maire.

— Si les heures de M. le maire sont comptées, ajouta le commandant avec bonhomie, c’est une raison de plus pour souhaiter qu’il les passe en bonne santé.

Ce dernier toast jeta d’abord un peu de froid : on avait généralement oublié que, si le maire n’avait pas été pendu, c’était pour être mieux fusillé. Mais cette ombre de tristesse s’effaça bien vite au milieu de l’allégresse commune. Cependant le sous-préfet, qui n’oubliait pas ses devoirs envers un fonctionnaire relevant du département de l’intérieur, crut devoir faire quelque chose pour atténuer les effets possibles de la rigueur du commandant et porta habilement un toast à la marine, que l’équipage du Forban accueillit par des applaudissements frénétiques.

Quand on se leva de table, la joie aurait été sans mélange s’il n’était resté à résoudre une très grave difficulté : c’était la question des soixante jeunes filles ou assimilées. Le commandant, en allumant son cigare, dit négligemment au maire qu’on pouvait maintenant les faire venir. Le maire lui expliqua que ce service était particulièrement difficile à organiser et qu’il demandait un court délai : on avait d’ailleurs préparé dans une corbeille de petites rosettes bleues et blanches, aux couleurs du commandant, que ces jeunes personnes devaient attacher à leur ceinture en arrivant pour se faire reconnaître au milieu de la réception qui allait commencer. Le commandant Georges voulut bien accorder une heure. Mais la vérité était qu’aucune mesure n’avait été prise à cet égard et que la municipalité se trouvait complètement au dépourvu. Le maire avait été mis au courant, avant le dîner, des dispositions du préfet maritime : il savait que l’amiral n’attendait pour agir qu’une dépêche du ministre de la marine, et il n’avait pas mis en doute qu’au sortir de table le couvent des Barnabites serait occupé par la force armée et qu’on verrait la fin de cette sinistre comédie. Quand il vit qu’il n’en était rien, il dépêcha un exprès au préfet maritime pour l’avertir que le moment était favorable, l’équipage se relâchant un peu de sa discipline, et qu’il n’y avait plus une minute à perdre si l’on voulait éviter les plus grands malheurs. Pendant ce temps, le couvent se remplissait de la foule des invités ; sauf quelques familles entichées de préjugés nobiliaires et quelques purs qui ne voulaient pas pactiser avec un gouvernement bourgeois, tout ce que la société comptait d’hommes distingués et de jolies femmes avait répondu à l’invitation faite au nom du maire. Il y avait bien eu d’abord quelques scrupules sur la convenance d’assister à une fête qui était imposée par des corsaires ; mais, le sous-préfet et le procureur de la République ayant accepté avec leurs femmes l’invitation à dîner, personne ne pouvait trouver mauvais que les autres fonctionnaires et le haut commerce se rendissent à la soirée. La réunion s’annonçait donc comme très brillante ; les habitants de Pontax ne dissimulaient pas leur satisfaction de retrouver ces bals officiels dont ils étaient privés depuis trop longtemps.

Mais le maire tomba dans une véritable consternation quand son envoyé lui rapporta, de la part du préfet maritime, copie d’une dépêche qui venait d’arriver. Cette dépêche était ainsi conçue :

Ministre Marine par intérim à Préfet maritime, Pontax.

« Après discussion sur interpellation affaires Pontax, Chambre a voté ordre du jour méfiance. Ministres ont remis démission à Président République qui a accepté. On espère nouveau cabinet sera constitué dans la nuit. »

À la réception de cette dépêche, le préfet maritime avait fait rentrer ses troupes et il les tenait prêtes à tout événement ; mais il ne pouvait rien faire tant qu’il n’aurait pas de nouveaux ordres modifiant la dépêche qui lui avait dit d’attendre.

X.

Dans l’abandon où on le laissait, le maire n’avait plus qu’une chose à faire : c’était de s’occuper sans retard du recrutement des soixante jeunes filles. Sa première idée fut de tromper audacieusement l’équipage en lui fournissant soixante créatures qu’on habillerait le mieux possible : les hommes avaient assez bu pour n’y voir que du feu. Mais il comprit bien vite que le lieutenant, qui avait discuté le menu en fin gourmet, voudrait aussi passer la revue du bataillon féminin, et que le commandant surtout n’était pas homme à se laisser jouer : un coup d’œil lui suffirait pour reconnaître à qui il avait affaire. Le maire eut un mouvement de défaillance devant cette redoutable conjoncture, et le trouble, d’ailleurs bien naturel, de son esprit peut seul expliquer l’étrange tentative à laquelle il se résolut.

Frappé des services que lui avait déjà rendus le clergé régulier en laissant à sa disposition un local suffisant pour recevoir l’équipage du Forban, il écrivit à la supérieure des Augustines pour lui demander de tirer la ville d’un effroyable danger en sacrifiant le personnel de sa communauté. Il ajoutait que c’était le seul moyen d’épargner à la population laïque les horreurs du pillage, du rapt et de l’incendie, et que, puisqu’il fallait des victimes, celles-là seraient encore les moins malheureuses qui auraient la consolation de s’être dévouées pour le salut de tout le monde. Mais la supérieure répondit sèchement qu’elle n’avait pas eu assez à se louer de l’administration municipale, lors de la laïcisation des écoles, pour qu’on fût en droit d’attendre d’elle un service quelconque et que d’ailleurs les règles de son Ordre lui interdisaient expressément une concession de ce genre.

Il ne restait plus que la piètre ressource de faire appel aux enrôlements volontaires, ce qui, même avec une prime raisonnable, ne pouvait fournir qu’un contingent insuffisant et contestable, et le maire s’aboucha à cet effet avec un grand marchand de nouveautés. Celui-ci fit remarquer qu’à l’heure où l’on se trouvait, on ne saurait où aller chercher ses demoiselles de magasin, et le temps s’écoulait sans apporter de solution. Mais quel ne fut pas l’étonnement du maire lorsque, rencontrant le commandant, celui-ci lui serra la main et prononça textuellement ces mots :

— C’est très bien, monsieur le maire : il n’y a que des compliments à vous faire sur vos choix. Je n’aurais vraiment pas cru qu’en aussi peu de temps vous sauriez réunir autant de femmes charmantes.

Et le maire, jetant autour de lui un regard ahuri, ne put d’abord croire ce qu’il voyait : les jeunes femmes et les jeunes filles les plus élégantes de Pontax dansaient à corps perdu avec les matelots du Forban ; elles portaient à la ceinture la rosette bleue et blanche. Le maire courut à la corbeille : elle était vide.

Voici ce qui était arrivé.

Une jeune fille, avant perdu un ruban de son corsage, imagina de le remplacer par une des rosettes qu’elle avait vues dans la corbeille ; la pauvre enfant ne pouvait soupçonner l’incalculable portée de cette inconséquence. À peine fut-elle rentrée dans la salle de bal qu’elle se vit l’objet des plus flatteuses distinctions de la part de tout l’équipage du Forban ; elle attribua ce succès, comme l’aurait fait toute femme à sa place, aux grâces de sa jeunesse et de sa beauté ; mais les autres danseuses, qui ne la trouvaient pas mieux qu’elles, ne s’expliquèrent pas d’abord cet engouement ; elles y prêtèrent attention et ne tardèrent pas à s’apercevoir que la rosette bleue et blanche revenait souvent dans la conversation des hommes entre eux. Quelques-unes se risquèrent à attacher aussi à leur corsage une de ces rosettes qui semblaient préparées pour le cotillon, et elles furent aussitôt entourées des mêmes égards et des mêmes prévenances. Alors la corbeille fut dévalisée ; après quelques instants, il ne restait plus une seule des soixante rosettes, et les danses prirent une charmante animation.