(On se reportera utilement pour cette période à l’article de Bernard Gaudillère, « La publicité des débats parlementaires (1852-1870)« , Parlement(s), 2008/3, HS4, p. 27-49).

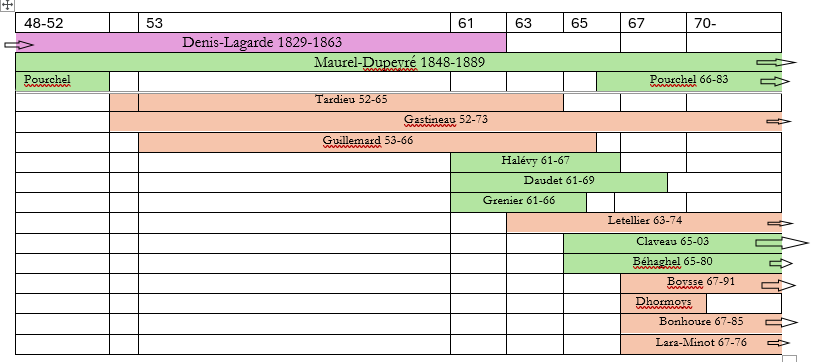

Le décret de Louis-Napoléon Bonaparte, du 13 décembre 1851, qui constituait la commission consultative, comportait un quatrième et dernier article ainsi rédigé : « M. Denis Lagarde, ancien secrétaire-rédacteur de l’Assemblée législative, est nommé secrétaire-rédacteur, chef du service des procès-verbaux de la commission consultative. » Denis-Lagarde resta chef du service jusqu’en 1863. Lui succéda alors, pour deux ans, Alexandre Tardieu : Pierre Maurel-Dupeyré, qui l’avait pourtant précédé dans le service, dut attendre son tour jusqu’en 1866 mais devait rester en place jusqu’en 1890.

Le décret de Louis-Napoléon Bonaparte, du 13 décembre 1851, qui constituait la commission consultative, comportait un quatrième et dernier article ainsi rédigé : « M. Denis Lagarde, ancien secrétaire-rédacteur de l’Assemblée législative, est nommé secrétaire-rédacteur, chef du service des procès-verbaux de la commission consultative. » Denis-Lagarde resta chef du service jusqu’en 1863. Lui succéda alors, pour deux ans, Alexandre Tardieu : Pierre Maurel-Dupeyré, qui l’avait pourtant précédé dans le service, dut attendre son tour jusqu’en 1866 mais devait rester en place jusqu’en 1890.

On a noté en bleu le nom de ceux qui, comme lui, poursuivront leur carrière sous la IIIe République.

10. Alexandre TARDIEU

(Rouen, 1803 – Paris, 1868). Fils d’un peintre d’histoire et issu d’une dynastie de graveurs qu’il évoqua en même temps que les Cochin et les Belle dans les Archives de l’art français (t. IV, 1855), il avait publié « pendant près de trente ans, dans plusieurs grands journaux de Paris de nombreux articles sur des sujets de littérature, de beaux-arts et d’archéologie ». Il a notamment rendu compte de plusieurs salons dans le Courrier français et de l’exposition universelle de 1855 ainsi que des Salons de 1857 et de 1859 dans le Constitutionnel. Mais sa palette ne se limitait pas à la critique d’art puisqu’il pratiqua aussi, assidument, la chronique judiciaire et (au National et au Constitutionnel) la chronique parlementaire. C’est sans doute l’expérience de cette dernière qui lui valut d’entrer au compte rendu analytique en 1852. Il succéda à Denis Lagarde à la tête du service en septembre 1863, mais pour peu de temps : en avril 1865, il fut victime d’une attaque cérébrale dont il ne se remit pas – il devait en mourir en juin 1868, alors que Maurel-Dupeyré l’avait déjà remplacé après l’avoir suppléé. La presse attribua cette fin à « la fatigue de ses pénibles travaux », mais le Figaro dans sa nécrologie loua davantage le causeur que le prosateur, jugé dépourvu « de couleur et de vivacité ».

André Tardieu, trois fois président du Conseil entre 1929 et 1932, descendait d’une branche collatérale.

Source principale : Ed. Frère, Manuel de bibliographie normande, ou Dictionnaire bibliographique et historique, 1858-60.

11. Pierre MAUREL-DUPEYRÉ

(Le Moule, 1818 – 1893) est issu d’une famille de planteurs de la Guadeloupe. D’abord journaliste et secrétaire, puis chef de cabinet de Louis Blanc, il débat en 1842 dans la revue de celui-ci (Revue du progrès politique) avec Victor Schoelcher, suggérant une transition entre l’esclavage et la liberté afin de préserver les intérêts des colons créoles. À Paris, en 1848, il porte à l’Hôtel de Ville l’adhésion de ses compatriotes guadeloupéens à la République.

Auteur en 1844 d’une comédie historique (en 3 actes, mêlée de chants), Paris bloqué, ou les derniers jours de la Fronde, qui tirait sur le vaudeville. A aussi publié dans Le Constitutionnel quelques romans historiques, dont Bassompierre en Espagne, et, en 1856, une longue nouvelle, Nelly (aventure créole) ; a donné en 1882, à l’Odéon, sous le pseudonyme de Félix Portland, Mauritius and C° ou Rotten-Row, comédie anglaise passablement décriée par la critique (« C’est le troisième membre de la sténographie parlementaire [sic] qui se fait représenter à l’Odéon depuis trois semaines », note alors la Gazette anecdotique – les deux autres sont Hippolyte Lemaire et Ernest Boysse), et a, en 1886, fait paraître Le procès-verbal de la vie. Après sa retraite, il publia encore deux romans : Blanche-Marie (1891) et Le Collier de perles (1893).

Secrétaire rédacteur depuis 1848, il supplée Tardieu à partir de 1865, puis le remplace à la tête du service en 1866. Il dirigera le compte rendu analytique jusqu’en 1889, prenant sa retraite à plus de 70 ans, dont plus de quarante comme secrétaire-rédacteur.

« M. Maurel-Dupeyré est pour l’orateur une providence au petit pied. Personne mieux que lui ne sait, dans un discours touffu, broussailleux, saisir la pensée, la phrase, le mot qui le formulent, débarrasser l’argumentation de ses superfluités; et d’une improvisation filandreuse et diffuse, extraire une analyse serrée, ferme, élégante, qui, résumant le discours, lui garde, avec une fidélité parfaite, sa physionomie, et lui donne avec la concision une force qu’il n’avait pas; plus d’un orateur s’est quelquefois étonné d’avoir si bien dit. » (Jean du Vistre [qui n’est autre qu’Eugène Bonhoure !], L’Illustration, 1868)

« Nous avions pour chef un très aimable et très galant homme, M. Maurel-Dupeyré, qui a publié et fait représenter un certain nombre d’ouvrages qui dénotent un fin lettré et un penseur érudit. M. Maurel-Dupeyré dirigeait et dirige encore ce service avec un zèle et une conscience qui faisaient toujours notre admiration et quelquefois notre désespoir : notre admiration, parce que pendant douze heures chaque jour il restait au bureau, à prendre des notes et à corriger les épreuves; notre désespoir, parce qu’il aurait volontiers exigé de nous la même immolation. Pour lui, le compte rendu était un sacerdoce et il ne pouvait concevoir qu’on eût une autre pensée, une autre ambition. » (Paul Dhormoys, La comédie politique : souvenirs d’un comparse, 1886).

En 1869, Maurel avait été envoyé à Londres par son administration pour faire rapport sur « les usages du Parlement anglais » – trop tard pour qu’on s’inspirât de ce travail, à supposer que ce fût possible. Il est aussi célèbre pour avoir rendu compte de l’envahissement de l’hémicycle par la foule, le 4 septembre 1870.

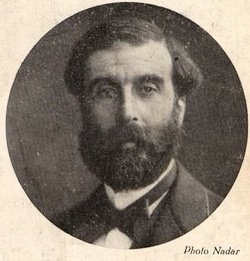

Ernest Daudet se souvenait en 1921 de sa ressemblance avec les portraits de Louis XIII, en raison de ses longs cheveux ; Le Bien public (23 septembre 1882) comparait de même son apparence à celle de La Pommeraye ou d’« un Barbey d’Aurevilly sans manchettes mais aussi sans raideur ».

Voici la notice nécrologique, signée « G. B. » (vraisemblablement Gaston Bergeret), qui parut en 1893 dans la Revue bleue (I, p. 128) :

« M. Maurel-Dupeyré, chef honoraire des secrétaires-rédacteurs de la Chambre des députés, qui est mort la semaine dernière, avait vu passer bien des régimes ; d’abord journaliste et secrétaire de Louis Blanc, il était entré comme rédacteur du procès-verbal à l’Assemblée nationale en 1848 ; il a, pendant quarante ans, dirigé le service du compte rendu analytique. C’est lui qui a créé ce service, qui en a constitué l’esprit et les traditions, au milieu de toutes les difficultés résultant de l’instabilité de nos gouvernements. Ce n’est pas, en effet, une médiocre entreprise que de concilier l’exactitude et l’impartialité, qui sont les besoins professionnels de ce service, avec les exigences successives et contradictoires des partis politiques et des prétentions personnelles des hommes qui conquièrent alternativement la faveur parlementaire. À force de tact et de bonne foi, de courtoisie et de fermeté, il était arrivé à désarmer la passion, et les comptes rendus qu’il a signés sous la République comme sous l’Empire, étaient universellement acceptés comme la reproduction aussi fidèle que possible de la vérité. Les secrétaires-rédacteurs qu’il a formés ne peuvent aspirer qu’à suivre ses enseignements et son exemple. Tant d’événements dont il a dû être le témoin muet et inactif avaient fini par imprimer à son caractère une résignation indulgente et un peu mélancolique. Peut-être ne croyait-il plus beaucoup aux vertus politiques, mais le spectacle des changements ne lui avait laissé aucune amertume, et c’est avec une sérénité philosophique qu’il regardait passer les faiblesses des hommes. Maurel-Dupeyré appartient aux lettres par des œuvres discrètes, pour lesquelles il n’a pas cherché le bruit : quelques nouvelles d’une finesse exquise, une pièce intitulée Rotten-Row, jouée sous un pseudonyme à l’Odéon, beaucoup d’articles épars çà et là, et un livre de philosophie, publié il y a cinq ou six ans : Le Procès-verbal de la vie, où il semble s’être réfugié pour échapper au tumulte des séances ; c’est une apologie du travail, de la prière et de la souffrance : les trois choses peut-être qui trompent le moins. »

En 1853, l’effectif du service est porté de 3 à 5 membres. Il restera stable jusqu’en 1861. Les deux nouveaux auront une carrière en dents de scie.

12. Octave GASTINEAU

(Saumur, 1824 – Paris, 1878), ancien secrétaire du ministre de l’instruction publique (1849), figure dans l’almanach de 1852 comme un des secrétaires particuliers du président ; en 1853, il est le quatrième secrétaire-rédacteur, mais Guillemard et lui sont bizarrement rétrogradés en fin de liste dans l’almanach de 1865. Cependant, les changements intervenus dans le service lui assurent assez rapidement un meilleur rang, quoique sans rapport avec son ancienneté. Et, en 1876, il est mentionné, juste après les deux frères Lagache, comme « secrétaire du service sténographique ».

Avocat raté (du barreau d’Angers), c’est avant tout un auteur de comédies, de vaudevilles : Mousseline-Club (1867), La Czarine (1868), Les souliers de bal (1871), L’entresol (1873), etc. Il en a écrit en collaboration avec » l’Alexandre Dumas du vaudeville « , Clairville (Le wagon des dames, 1866 ; Ernest, 1869, Le grand-duc de Matapa, etc. ; et les deux avec Henri Rochefort, Nos petites faiblesses, vaudeville en 2 actes de 1862), et, avec W. Busnach, Mon mari est à Versailles (1876). A la fin de sa vie surtout, avec le même Clairville, Gastineau a écrit des livrets d’opérette (Le grand-duc de Matapa, 1868 ; Babiole, pour de Rillé, et Panurge, pour Hervé) mais, s’il est encore un peu connu, c’est pour sa participation à l’adaptation théâtrale de L’Assommoir, aux côtés de Busnach : bien que très contestable, elle fut un succès. Malheureusement, Gastineau était mort avant l’achèvement du travail. A publié dans les journaux sous le pseudonyme d’Octave Marilly.

« Il avait de l’observation, le mot comique. Il recherchait volontiers les sujets ingénieux qu’il traitait avec beaucoup de naturel ». Henri Becque.

Sources : Annales du théâtre, IV, 1979, p. 632.

13. Norbert GUILLEMARD

(Elbeuf, 1799 – Paris, 1870) Avocat. Disparaît de l’Almanach en 1866 et, à ma connaissance, n’est pas mentionné par ses collègues dans leurs souvenirs. C’est cependant un grand spécialiste de l’halieutique de loisir ! Les amateurs de pêche à la ligne ont longtemps prisé, autant que le Traité complet de la pêche en eau douce et salée ou le Dictionnaire du pêcheur d’Alphonse Karr (1855), sa Pêche à la ligne et au filet dans les eaux douces de la France (Hachette, 1857) où il se recommande d’Ovide, de Trajan, de Louis le débonnaire, de Boileau et de Walter Scott… Même s’il évite d’encourager la pêche au saxophone (p. 336), son sens de la légalité paraîtrait aujourd’hui quelque peu limité : « Ce procédé-là n’est pas aussi totalement proscrit que l’autre ; profitez-en lorsque le règlement local ne s’y opposera pas. » L’auteur est un lettré, qui cite Martial et Ausone, et il est très ferré sur la réglementation. Mais qu’est-ce qui nous assure qu’il s’agit bien du secrétaire-rédacteur du Corps législatif ?

Une mention explicite dans un procès pour plagiat, dont les pièces ont été publiées par le plaignant dans sa revue La Campagne : recueil descriptif et littéraire. Ce Charles de Massas avait publié en 1852 Le pêcheur à la mouche artificielle et le pêcheur à toutes lignes, et il estimait que Guillemard avait pratiqué à son détriment ce qu’il appelle « la pêche à la reprise ». Son avocat, qui n’était autre que Jules Favre, eut beau multiplier les comparaisons de textes, ponctuées de : « C’est une différence, mais cette différence, en est-elle une ? », Massas fut condamné aux dépens. Le tribunal fut sans doute sensible à cet argument irréfragable, glissé dans son plaidoyer par le défenseur de Guillemard (après avoir été celui de Hugo, de Karr et des Goncourt), Me Paillard de Villeneuve : son client, « attaché comme gérant à la Gazette des tribunaux [depuis 1859 jusqu’à sa mort], et comme rédacteur au Corps législatif [depuis 1853], ne saurait descendre à des actes tels que ceux dont on l’accuse « .

Peut-être est-ce le Guillemard qu’Edmond Texier (Biographie des journalistes, 1851, p. 229) désignait comme « ancien sténographe du Messager, du Moniteur parisien, et actuellement sténographe de L’Ordre, […], depuis peu de temps chargé de l’appréciation parlementaire ». Il aurait alors été recruté sur le même critère que Tardieu.

Sous Morny arrivent au Corps législatif, comme chef de cabinet, Ernest L’Epine, alias Eugène Manuel, alias Jean Quatrelles (1826-1893), auteur de romances, de nouvelles et d’articles fantaisistes, comme cette Histoire aussi intéressante que vraisemblable de l’intrépide capitaine Castagnette, neveu de l’homme à la tête de bois (1862), puis Alphonse Daudet. Les deux écrivent des pièces en collaboration. Ils sont rejoints par Ludovic Halévy, présenté à Morny par Offenbach. Introduit par son frère, Ernest Daudet suivra.

À lire certains, on a le sentiment que le service des secrétaires-rédacteurs se limitait alors à ces deux noms. E. Daudet, dans ses Souvenirs, donne une idée plus exacte de cette période. On peut même se demander si le départ d’Halévy ne fut pas un événement au moins aussi important que son arrivée…

14. Ludovic HALÉVY

(1834-1908) est devenu rédacteur au Corps législatif en 1861 et y restera jusqu’à la fin de 1866 ou au début de 1867. Ce sera l’apogée de sa carrière administrative.

Né en 1834, il est fils de Léon et neveu de Fromental, l’un « littérateur », l’autre compositeur. À Louis-le-Grand, se lie avec Prévost-Paradol qui lui apprend à « bien lire ». 1852-58 : rédacteur au secrétariat du ministre d’État ; 1858-61 : chef de bureau au ministère des colonies. « Halévy était sorti du collège en juillet 1852. Le lendemain (…), il entrait au ministère d’État comme attaché au cabinet du secrétaire général, et là commençait sa carrière administrative qui a été très brillante et l’aurait été davantage s’il avait voulu ; mais cet employé singulier n’avait qu’une ambition : arriver à donner sa démission. Il n’en est venu à bout qu’en 1865, après avoir été successivement attaché au ministre d’État, chef du cabinet du secrétaire général, secrétaire adjoint du conseil des bâtiments civils, sous-chef et chef de bureau au ministère de l’Algérie et des colonies, secrétaire-rédacteur du Corps législatif ; toutes places sérieuses et non des sinécures. » (Jules Claretie, Revue bleue, août 1883, p. 138).

Dès 1855, il se lance dans l’écriture de livrets, pour Offenfach (Ba-ta-clan, chinoiserie musicale en un acte, 1855 ; Orphée aux Enfers, 1858) ou pour d’autres. Le ministère de l’Algérie ayant été supprimé en 1861, Offenbach recommande Halévy à Morny qui, ayant contracté le virus du théâtre, désirait écrire une comédie : ce sera Un mari sans le savoir, pièce jouée à l’Hôtel de Lassay en décembre 1860, puis Monsieur Choufleury restera chez lui le…, mise en musique par Offenbach, et cinq ou six autres encore. Par commodité, pour avoir toujours son collaborateur sous la main, Morny lui donne la place de secrétaire-rédacteur en 1861.

« Après la mort du duc de Morny, dont il avait été avec son père un des collaborateurs littéraires, il donna sa démission pour se consacrer au théâtre où il avait déjà produit d’assez nombreux ouvrages. » [Vapereau, 1893]. Mais 1865 est aussi l’année de La belle Hélène…. Son départ semble avoir été l’occasion du premier concours de recrutement, si l’on en croit Adrien Marx (Un peu de tout, « Les coulisses du corps législatif », 1868) :

« Il advint qu’un soir – à la première représentation de Maison neuve, au Vaudeville -, ma stalle se trouva voisine de celle d’un député qui me veut du bien.

– Vous ne savez pas ? me dit-il à la fin du second acte, Ludovic Halévy abandonne le banc des secrétaires-rédacteurs. Il donne sa démission pour se consacrer tout entier aux bus qui s’avancent dont ses contemporains raffolent, et quitte l’amphithéâtre dominé par M. Schneider pour le théâtre où mademoiselle Schneider domine.

– Ah bah !

– Je tiens la nouvelle de source certaine… J’ai même ouï dire que sa place allait être mise au concours. Vous devriez vous mettre sur les rangs… Le poste de secrétaire-rédacteur est fort honorable, pas pénible et grassement payé… Vous plairait-il que je touche un mot de votre candidature au comte Walewski ? «

(…) Quinze jours plus tard, je m’asseyais avec la gravité obligatoire au pied de la tribune où se discutent les intérêts de l’empire. »

La scène est précisément datée : la pièce de Victorien Sardou fut créée au Vaudeville le 4 décembre 1866. On lira plus loin la « bio » de Marx, dont le nom ne figure pas dans les almanachs, probablement parce qu’il aura préféré les offres de Villemessant – mais après avoir, à l’en croire, passé cinq mois dans l’hémicycle.

Cependant, le vaudeville et l’opérette n’occupaient pas que les gens du compte rendu. Toujours selon Marx, quand on s’approchait de députés qui semblaient engagés dans une conversation sérieuse, voici ce qu’on entendait : « – Il y a dans la Vie parisienne un fond de philosophie que vous chercheriez en vain dans la Duchesse de Gérolstein… »

15. Ernest DAUDET

(le frère aîné d’Alphonse) était entré en même temps, mais il restera plus longtemps : au moins jusqu’en 1868.

Né en 1837 à Nîmes, il monte à Paris à vingt ans et réussit à se faire engager au journal orléaniste Le Spectateur. Quand celui-ci est supprimé après l’attentat d’Orsini, il entre à l’Union, et, ayant la charge de son frère, survit en rédigeant les mémoires d’un vieux gentilhomme de la chambre de Charles X. Il devient rédacteur en chef de la France centrale, à Blois, puis de l’Écho de l’Ardèche à Privas. Alphonse ayant enfin trouvé un emploi de troisième secrétaire au cabinet de Morny, sous les ordres de L’Épine, il obtient pour son frère un poste de secrétaire-rédacteur, en 1861 ; chef de cabinet du grand référendaire du Sénat (en 1869).

Il doit quitter le Parlement en 1870 et « se jette dans la réaction », hésitant entre le bonapartisme et le légitimisme. Après le 24 mai 1873, le gouvernement de l’Ordre moral le nomme directeur du Journal officiel et du Bulletin des communes, mais il doit abandonner ces fonctions à l’entrée de M. Ricard au ministère (mars 1875). Il devient alors rédacteur en chef du journal monarchiste L’estafette [sorte de Figaro du soir fondé par Villemessant] puis, en 1877, directeur du Petit Moniteur. « Bien accueilli dès l’abord dans le parti légitimiste, duquel le rapprochaient ses traditions de famille, puis rallié à l’Empire dès qu’il crut s’apercevoir qu’une restauration monarchique était impossible, il resta, comme il se définit lui-même, un conservateur libéral« , lit-on dans Polybiblion, 1921, dont la nécrologie rappelle qu’il était le petit Jacques du Petit Chose, « si larmoyant et toujours si bon », et conclut : « C’est un témoin agréablement instructif d’une époque déjà si loin de nous. »

On ne donnera pas sa bibliographie entière, qui compterait 130 items et se partage entre le roman et l’histoire – ses livres les plus importants en ce dernier domaine étant une Histoire de la Restauration (1882), et une Histoire de l’émigration en cinq volumes (1886-1889) – avec un peu de théâtre (La Vénus de Gordes, 1875 ; Marthe, 1890). On se bornera aux œuvres publiées sous le Second Empire, où la part de l’histoire se limite à deux brochures : Les journaux religieux et les journaux catholiques (1860) et La trahison d’Émile Ollivier (1864), et à un ouvrage consacré au Cardinal Consalvi (1866), cependant que le roman l’emporte largement : Thérèse, 1859 [ » Deux ans après son arrivée à Paris, il donne Thérèse, un délicieux roman où percent déjà, en nuances délicates, cette émotion, cette sensibilité et ce charme qui feront de lui plus tard l’un des plus éclairés confidents des cœurs. Un style souple, aisé, naturel, une psychologie attendrie et chaste témoignèrent aussitôt de son talent naissant… « , Album Mariani, Figures contemporaines] ; Les duperies de l’amour, 1865 ; Les douze danseuses du château de Lamôle, 1867 ; Marthe Varades, La succession Chavanet, 1868 ; Le missionnaire, Le prince Fougoutzine, Le roman d’une jeune fille, Les soixante et une victimes de la Glacière, 1869 ; Jean le Gueux, 1870.

Sources : Souvenirs de mon temps (1921) ; Album Mariani, Figures contemporaines ; Curinier, Dictionnaire national des contemporains ; Gubernatis, Dictionnaire international des écrivains du jour ; biographies diverses d’Alphonse Daudet…

Un autre passant, également entré en 1861 :

16. Zénon de GRENIER

(Montauban, 1820-1872). De son nom complet André-Zénon Fonclaire de Grenier. Le 24 octobre 1872, le Constitutionnel et le Gaulois, notamment, annoncent en ces termes son décès en même temps que celui de Théophile Gautier : « M. Zénon de Grenier, sous-chef à la division de la presse au ministère de l’Intérieur, vient de mourir à Montauban, où il était allé passer ses vacances, emporté en trois jours par une fièvre cérébrale. Après un stage dans le journalisme, M. de Grenier fut attaché au compte rendu des Chambres, sous la présidence de M. de Morny, et devenait successivement conseiller de préfecture à Clermont-Ferrand, sous M. de Preissac, et à Lille, sous M. Sencier. Mais il avait la nostalgie de Paris, et il y revint dans un poste modeste, très inférieur à ses aptitudes, et où il a rendu de très utiles services. Sa perte sera vivement ressentie au ministère de l’intérieur, où chacun rendait justice à son mérite et à son affabilité. » Cette nécrologie appelle quelques correctifs. « Stage dans le journalisme » ? Il avait été pendant huit ans rédacteur au Courrier du Tarn-et-Garonne avant de devenir rédacteur en chef du Journal de Lot-et-Garonne (Agen) du député Noubel, au plus tard en 1851 (Le Quercy du 15 février 1894). Il faut également revoir la chronologie de ses différents postes. C’est en mars 1857 qu’il devint conseiller de préfecture, puis secrétaire général à Clermont, et seulement ensuite, en décembre 1861, qu’il fut nommé secrétaire-rédacteur du Corps législatif, où il dictait le compte rendu aux journalistes (voir la citation du Grand Journal ci-après). La protection de Morny, président du conseil général du Puy-de-Dôme, ne fut probablement pas étrangère à cette nouvelle bifurcation… et sa mort en 1865 au retour de Grenier à la préfectorale : en février 1866, il entrait au conseil général du Nord (dont le vice-président était le grand-père de Marguerite Yourcenar), jusqu’en janvier 1869, date à laquelle il se trouva à nouveau en relation avec la presse, comme sous-chef de bureau au ministère.

Zénon de Grenier ne manquait pas de talents : la Société des sciences, des lettres et des arts du Tarn-et-Garonne, à laquelle il appartenait, publia peu après sa mort un recueil inachevé de ses poèmes, imités de Heine, en le qualifiant de « dessinateur humoriste, charmant musicien et aimable écrivain ».

Entre en 1863 ou 1864 :

17. Adrien LETELLIER

(Bully, Seine-Inférieure, 1807 – Paris, 1875). Son acte de décès le caractérise comme « homme de lettres » mais c’est essentiellement un journaliste, même si la citation de Claveau qui suit laisse percevoir quelque rôle politique, dans l’entourage de Guizot. Il est connu surtout comme rédacteur en chef de L’Assemblée nationale, organe orléaniste fondé en 1848 et contraint en 1857 de se renommer Le Spectateur. Il y guida les débuts d’Ernest Daudet (Souvenirs de mon temps, 1921, I, p. 54 et 83), mais, après un avertissement en 1853, un article qu’il consacra à l’attentat d’Orsini fit interdire le journal en janvier 1858. Le bruit courut alors qu’il allait partir en Russie pour y diriger le Journal de Saint-Pétersbourg, mais il n’en fut rien. Il collabora ensuite au Pays et au Courrier de Paris, où sa présence est mentionnée sans qu’il soit possible de la dater tant ces titres ont servi, avant d’entrer au compte rendu du Corps législatif en 1863 ou 1864. Il occupa le même poste dans l’Assemblée nationale à ses débuts (jusqu’en 1873 ou 1874). Ses collègues évoqueront surtout sa semi-cécité, qui en fit un secrétaire-rédacteur assez improbable.

« Dans les dernières années du gouvernement de Juillet, Letellier avait été attaché au cabinet de Guizot et souvent chargé de missions confidentielles. Il gardait de son passé un culte ardent pour les princes de la maison d’Orléans; il était un puits d’anecdotes. Je lui dois beaucoup professionnellement, je ne l’ai jamais oublié et je le lui prouvai dix ans plus tard, lorsque admis dans le service des secrétaires-rédacteurs du Corps législatif dont je faisais partie, la demi-cécité dont il ne tarda pas à être affligé l’obligea à recourir à la serviabilité de ses collègues. Nous l’entourions d’attentions et de prévenances, et les miennes s’inspiraient en grande partie du souvenir que je gardais de ses bontés d’autrefois. » (Ernest Daudet, Souvenirs de mon temps, I, p. 54)

Anatole Claveau (Souvenirs…, I, p. 111-112) dresse ce portrait de « l’héroïque Letellier » :

J’avais à côté de moi, à notre banc, un vieux journaliste nommé Letellier, fortement revenu de la rhétorique. Il avait pris part autrefois, sous Louis-Philippe, aux grandes batailles de la presse et possédé toute la confiance de M. Guizot. Quelque chose lui en était resté. Il méprisait un peu, si cotés qu’ils fussent, les gens d’opposition et cherchait doucement à me prémunir contre l’effet, toujours fâcheux suivant lui, des harangues tribunitiennes ; c’est ainsi qu’il les appelait. Tribun, tribune, il mettait tout cela dans le même sac. À la façon dont il expédiait notre compte rendu, il avait dû faire, vingt ans auparavant, un très substantiel publiciste. Je crois même que, rédacteur de l’Assemblée nationale en 1848, il avait été mêlé, précisément par M. Guizot, à un essai infructueux de fusion entre les deux branches de la monarchie française. Pour sa part, il en gardait rancune à la branche aînée, et longtemps après, lorsqu’une seconde tentative, plus sérieuse, se brisa contre l’obstination du comte de Chambord, il me rappela qu’il avait prévu et prédit l’échec final. Les légitimistes n’étaient pas pour lui des exilés, mais des émigrés. « Il n’y a rien à faire avec ces gens-là ! » disait-il. Au total, il n’aimait pas beaucoup plus Thiers que Berryer. Il maugréait contre tous les orateurs en écrivant. Un type original, que ce vieux Letellier, propre, mais un peu râpé, dans notre installation en plein hémicycle, en pleine lumière. Tous les matins, il avalait une pastille de Vichy et lisait une page de Montesquieu, assurant qu’il n’y avait pas de meilleur régime pour faire un bon journaliste. J’en essayai sans constater chez moi un progrès sensible. Letellier, au contraire, était frais comme une rose et très alerte d’esprit, à soixante-huit ans ! Par exemple, il perdait peu à peu la vue, et nous admirions son courage à rester dans le service malgré cette infirmité. Il y demeura jusqu’à l’extrême limite, avec un abat-jour vert, et n’y renonça même pas lorsque ses yeux s’éteignirent tout à fait. Sa femme, son excellente et dévouée compagne, à peine plus jeune que lui, l’amenait tous les jours de la rue Chanoinesse à la Chambre. Là, il trouvait un ami de bonne volonté qui le conduisait au banc, où son oreille lui suffisait pour prendre quelques notes à la volée à travers le discours de l’orateur. Aveugle, il les écrivait très gros sur d’étroites bandes de papier. Son quart d’heure fini, il retournait dans notre bureau ; son ami lui relisait les notes qu’il avait prises et, avec ce simple memento, avec sa mémoire surtout, il reconstruisait complètement le discours entendu et le sens y était toujours, sinon la lettre. J’appris pourquoi on ne le mettait pas à la retraite : il n’avait pas de quoi vivre !

Arrivent en 1865 Claveau et Béhaghel, qui seront tous deux sous-chefs en 1873, puis, après le départ d’Halévy, à la faveur du premier concours attesté : Marx, qui ne restera pas, Boysse, Dhormoys, Bonhoure et Lara-Minot. On a également vu que POURCHEL avait été réintégré comme auxiliaire en 1865 (voir époque précédente).

(Nancy, 1837- Beaulieu, Alpes-Maritimes, 1906) mérite de figurer dans la liste pour avoir tenu sa partie comme candidat pendant la session de 1865. Destiné comme son frère à Polytechnique, après des études littéraires et scientifiques à Nancy, Meaux et Paris, il commence sa médecine en 1859 et est quatre ans durant élève dans les hôpitaux, mais il abandonne juste avant le doctorat pour le journalisme. Il débute en 1863 au Boulevard de Carjat, y donnant des “nouvelles à la main” et des articles de genre qu’il reprend dans Histoires d’une minute, physionomies parisiennes (1864, illustrations de Doré, préface de Monselet). En 1862, il avait composé avec Rochefort une opérette : Un premier avril. Encore en collaboration, il compose une bouffonnerie musicale, Un drame en l’air (1865, avec Abraham), Le plat d’étain (avec Gille), le tout joué aux Bouffes-Parisiens. Également, seul, L’Orage, comédie en un acte (1875). Il est passé par beaucoup de petites feuilles (Le Diogène, l’Epoque, La Liberté, Le Nain jaune, Le Petit Journal, Le Peuple français, Paris-magazine…), a tenu la chronique départementale dans La Nation, mais l’essentiel de sa carrière s’est déroulé dans la presse de Villemessant : L’Événement (novembre 1865-1866) et surtout Le Figaro, juste après.

C’est le premier journaliste parisien à populariser l’“interview” – Claretie en fait l’inventeur du “reportage” – et il a un tel talent pour se glisser dans tous les milieux que Louis Veuillot (Odeurs de Paris, 1867) le surnomme “Passe-partout”. Cela donne Indiscrétions parisiennes (1866), Un peu de tout (1868), Profils intimes (1880). Dans le second de ces recueils, sous le titre « Dans les coulisses du Corps législatif », il raconte son expérience de secrétaire-rédacteur. Peut-être à cause d’un très respectueux compte rendu d’« Une après-midi chez le Prince impérial », l’Impératrice le nomme en 1868 historiographe des chasses, des déplacements et des fêtes intimes de la Cour, dont il rend compte dans le Moniteur universel, et Haussmann en fait la même année un inspecteur des Beaux-Arts de la ville de Paris. Publie en 1867 Révélations sur la vie intime de [l’empereur] Maximilien et, l’année suivante, Les souverains à Paris. En 1868, il fonde avec Bauer L’Événement illustré, ce qui lui vaut un procès avec Villemessant, mais il quitte ce journal pour rentrer au Figaro hebdomadaire. Y donne, sous le nom de Jean de Paris, une série de conseils d’où sortiront Guide pratique de la vie nouvelle (1879) et L’art de bien vivre (1880). Également : En plein air (1887). Les petits mémoires de Paris (1888), Sub Jove (1890). Il se retirera sur la Côte d’Azur en 1894.

Sources : Polybiblion, 1906, p. 275 ; Vapereau, 1893.

Arrêt sur images de groupe

« Lorsque je pris possession de l’emploi auquel je venais d’être appelé en même temps que Ludovic Halévy, le service se composait du chef Denis de la Garde, et de trois subordonnés, André (sic) Tardieu, frère de l’éditeur Jules Tardieu qui avait publié les Amoureuses d’Alphonse Daudet, et qui lui-même était poète ainsi qu’il l’a prouvé dans sa légende de Mignon, de Pourchel, et enfin de Maurel-Dupeyré. Celui-ci seul tenait à la littérature ; il avait publié dans le Constitutionnel deux ou trois romans historiques sur le seizième siècle, auquel par les traits de son visage, et par ses longs cheveux plaqués autour de la tête, il semblait appartenir. J’ai toujours été frappé de sa ressemblance avec les portraits de Louis XIII. Peu de temps après mon entrée dans le service, il en devint le chef, Denis de la Garde ayant demandé sa mise à la retraite et la santé de Tardieu l’ayant obligé à suivre cet exemple. Après leur départ, on nous adjoignit successivement tout un groupe de camarades dont je conserve le plus cordial souvenir. Mais Ludovic Halévy, jusqu’au jour où il donna sa démission, resta le personnage le plus important de notre service ; il devait ce privilège à son intimité avec Morny qui était alors président de la Chambre. Souvent, à la fin des grandes séances, il arrivait que notre chef eût à faire demander au président un conseil ou un ordre qu’avait rendu nécessaire la réclamation d’un député sur laquelle il n’osait lui-même prononcer ; c’est alors Halévy qui allait soumettre le cas au président. Quelquefois, l’absence de notre collègue se prolongeait à notre grand dépit et alors, entre nous, nous nous disions en riant jaune, car nous étions pressés d’aller dîner : « Peut-être causent-ils d’une prochaine pièce. » Nous n’ignorions pas qu’Halévy faisait partie de la petite coterie d’auteurs, Hector Crémieux, Jacques Offenbach et autres, auxquels Morny, toujours féru d’essais dramatiques, aimait à demander conseil. »

Ernest DAUDET, Souvenirs de mon temps, 1921.

Le Grand Journal d’Albéric Second a donné le 3 avril 1864 cet article dont s’est peut-être inspiré Pierre Larousse :

… J’avoue humblement que le soir en lisant à neuf heures dans mon journal une discussion législative à peine close, je me suis senti tourmenté par le besoin de savoir :

1° Comment des discours peuvent être si rapidement recueillis ;

2° Comment ils peuvent ensuite être communiqués si rapidement aux journaux.

Et le résultat des recherches auxquelles je me suis livré m’a paru assez curieux pour être communiqué à mes concitoyens. (…)

Comme j’ai l’intention de ne dire ici que des choses de ma compétence, je ne vous parlerai ni des honorables députés, ni de leur président, ni des huissiers, ni de M. Gustave Claudin, auquel ses hautes fonctions au Moniteur universel, assignent un poste à la droite du bureau. J’arriverai tout droit à. mon but sans m’arrêter à la buvette, au fumoir de MM. les députés, à leur salle de conférences. Tout cela touche à un ordre de faits trop voisin de la politique ; je m’en tiendrai donc à la reproduction des débats du Corps législatif, à la confection du compte rendu analytique publié par les journaux quotidiens et de la sténographie (l’in extenso) du Moniteur universel.

I. Autrefois, chaque journal envoyait à la tribune des journalistes un rédacteur spécial chargé de rédiger un compte rendu approprié à sa publicité. Columbus, l’ancien garçon de service de la tribune des journalistes, raconte qu’il voyait arriver autrefois tous les jours M. Pelletan donnant le bras à M. Limayrac ; il se souvient des bons mots de M. Marrast, des paradoxes de M. Lireux ; il assure que M. Boilay était un peu fier; il a connu Cauchois Lemaire…

Aujourd’hui le Corps législatif fournit aux journaux un compte rendu analytique de ses séances, rédigé sous la garantie de la représentation nationale, anonymement, sans passion et aussi impartialement que peut être fait un travail humain impartial. Il n’y a plus de tribune des journalistes, il y a un bureau où l’on communique, où l’on dicte les comptes rendus des séances. Les rédacteurs ont été remplacés par des employés, par des scribes. Aussi le service administratif du compte rendu analytique est-il très-important.

Le service de la rédaction est ainsi composé : M. Alexandre Tardieu, chef des secrétaires rédacteurs. MM. Maurel Dupeyré, Octave Gastineau, Guillemard, Ludovic Halévy, Ernest Daudet, de Grenier, Letellier, secrétaires rédacteurs.

Son mécanisme est aussi simple que possible. Quatre secrétaires rédacteurs, MM. Maurel Dupeyré, Ludovic Halévy, Daudet et Letellier, sont chargés de la rédaction du compte rendu. Installés sur un bureau très-bas, placé au-dessous du bureau-tribune des ministres et des commissaires du gouvernement, et faisant face aux bancs des députés, ils rédigent au fur et à mesure qu’ils se débitent les discours des orateurs ; ils tiennent compte des interruptions et notent tous les incidents plastiques de la discussion. Leur travail essentiellement rapide, courant, doit être fait à main levée, sans hésitation, en conservant aux discours leur cachet, leurs mouvements, leur éloquence. Un secrétaire rédacteur doit savoir abréger, sans rien passer, élaguer ou amoindrir. Aussi a-t-il fallu choisir avec discernement ces hommes qui écrivent la vraie histoire de France.

M. Maurel Dupeyré est rompu au service du compte rendu analytique par une longue pratique ; il est aisé de le reconnaître parce qu’il ressemble à Eugène Delacroix.

M. Ludovic Halévy est le neveu de l’auteur de la Juive. Vaudevilliste à ses heures, il a signé plusieurs jolies pièces, entre autres le Brésilien et les Brebis de Panurge avec M. Meilhac. Il passe pour être très-habile dans le travail de la rédaction du compte rendu.

M. Daudet – le frère du poète – est un jeune homme plein d’intelligence et qui apporte le plus grand zèle dans ses fonctions un peu nouvelles pour lui.

M. Letellier, le dernier nommé, est un ancien rédacteur de tous les anciens journaux. Le père Letellier est connu comme le loup blanc dans le journalisme parisien ; il tenait un des cordons du poêle du Spectateur (ex-Assemblée Nationale), et plus récemment il conduisait le corbillard du Pays.

Chaque secrétaire rédacteur tient la plume pendant un quart d’heure. Ils ont donc chacun trois quarts d’heure d’interruption qu’ils utilisent à reviser leur travail avec M. Alexandre Tardieu, leur chef.

Toutes les fois qu’un député le demande, il peut contrôler la portion du compte rendu qui le concerne. M. le président de Morny et quelques membres de la Chambre usent seuls de cette faculté. Les honorables s’en rapportent d’ordinaire à l’habileté des secrétaires rédacteurs.

Dès que les feuilles sont revisées, on les porte au bureau des journalistes. Là, deux dictées sont faites concurremment par MM. les secrétaires Octave Gastineau et de Grenier. Cette dictée commence d’ordinaire à trois heures et se termine à neuf heures le plus souvent, quelquefois à minuit. Le bureau des journalistes mérite sa mention quoiqu’il ne jette pas le vif éclat de l’ancienne tribune. M. Gastineau, qui le préside, est un littérateur. Il a été successivement attaché au ministère de l’intérieur et secrétaire de M. Billault. – Il a fait représenter plusieurs pièces de théâtre ; il mène rapidement sa dictée et est adoré des journalistes qui sont : pour le Constitutionnel, M. Boniface Desmarets, ancien maréchal des logis de cavalerie ; pour la Patrie, M. Bouchery, un romancier fin et spirituel dévoyé dans les travaux obscurs de la presse quotidienne ; pour le Journal des Débats, M. ***, ex-maître d’étude, aujourd’hui propriétaire d’un hôtel meublé ; pour la Presse, M. Bauer, beau-frère de M. Rouy ; pour la Nation, M. Jules Mahias, le meilleur secrétaire de rédaction de toute la presse parisienne ; pour le Siècle, M. Louft, le premier fabricant de faits d’édilité parisienne ; pour l’Opinion nationale, M. Genret, un vieux philosophe aimable et rubicond, etc..

Chacun de ces messieurs se fait accompagner d’un aide qui écrit la seconde dictée sous la direction de M. de Grenier. Pendant toute la durée de la dictée, un service de porteurs établit un va-et-vient entre le Corps législatif et chaque bureau de journal.

M. Delamarre, le directeur de la Patrie, avait en 1860 adjoint au secrétaire de la rédaction Alfred Tranchant, chargé de la Chambre, un écuyer à cheval, en bottes molles et en casquette de chasse. Cette combinaison ne dura qu’une saison; elle avait été baptisée du nom d’écuyer tranchant par les confrères qui ne disposaient que de piétons. Pendant plusieurs sessions, l’Opinion nationale et la Presse eurent des relais nombreux de coureurs à pied. Aujourd’hui, .sauf la Nation, qui, à cause de son édition de neuf heures du soir, a organisé son service du Corps législatif, les journaux n’occupent chacun que trois ou quatre porteurs.

II. Pendant que les secrétaires rédigent et dictent le compte rendu analytique, à côté d’eux se confectionne la sténographie destinée au Moniteur.

Le service sténographique, placé spécialement sous la direction de M. Guillemard, secrétaire rédacteur, se compose de vingt sténographes, dont seize rouleurs et quatre réviseurs. On nomme sténographes rouleurs, ceux qui sténographient et traduisent la version même destinée à la composition du journal officiel. Le nom de rouleurs leur vient, on va le voir, de la nature même de leur travail. Les réviseurs sténographient la version qui sert au contrôle du travail des rouleurs.

Les rouleurs prennent – le mot est consacré – pendant deux minutes. Ils se placent à la gauche du président, au bas du bureau ; ils travaillent debout; leur papier est placé sur une planchette faisant saillie sur la Chambre, de telle sorte que leur regard peut embrasser tout l’ensemble des gradins ; enfin ils écrivent au crayon pour économiser le mouvement qu’occasionne le trempage de la plume dans l’encrier. Un chronomètre est fixé devant leurs yeux. A côté du rouleur roulant se tient, sur sa droite, le rouleur qui doit le remplacer. Dès que le chronomètre marque la fin des deux minutes de travail, le deuxième rouleur pousse du coude gauche le coude droit du premier rouleur, celui-ci s’efface rapidement tandis que son successeur s’installe à sa place rapidement. En terme de rédaction, ils n’amorcent pas leur copie; ils prennent ce qu’ils entendent et ne perdent point un temps très-précieux pour eux, à enchaîner bout à bout leurs sténographies. Les premiers et derniers mots se répètent quelquefois avec les derniers et premiers mots de leurs collègues, ceci est l’affaire du secrétaire rédacteur chargé de comparer le travail des rouleurs et le travail des réviseurs.

Dès que le rouleur a terminé ses deux minutes de sténographie, il va traduire son feuillet. Il a vingt-huit à vingt-neuf minutes pour transcrire deux minutes de parole. On a calculé mathématiquement que la voix humaine était sept fois et demie plus rapide que l’écriture usuelle ; le rouleur a donc largement le temps de faire consciencieusement sa traduction.

Les réviseurs se tiennent à la droite du président, au bas du bureau ; ils travaillent sur une planchette absolument semblable à celle des rouleurs. Ils prennent une demi-heure, ne traduisent pas ; mais à la fin de la séance, ils comparent leur sténographie à la traduction des rouleurs. Le travail complet est contrôlé par M. Guillemard. Nécessairement, les réviseurs sont choisis parmi les plus habiles rouleurs. Les rouleurs sont nommés au concours. Cependant les sténographes de la Chambre n’ont pas leurs noms sur l’annuaire des grands corps de l’État : leur talent et leur individualité restent anonymes comme la force de la machine à vapeur.

MM. les députés dont les plus longues harangues ont la valeur d’une courte interruption – Bravo! très-bien ! à la question ! la clôture ! – ignorent peut-être que certains de leurs confrères – pour revoir la sténographie de leurs discours – restent jusqu’à onze heures dans la salle des conférences. À onze heures, M. Alexandre Tardieu se rend au Moniteur. Il est accompagné à tour de rôle par MM. Maurel-Dupeyré, Ludovic Halévy ou Letellier. Jusqu’à trois heures du matin, le chef des secrétaires et son adjoint corrigent les épreuves, surveillent la mise en pages de la séance, et s’il se glisse une erreur, ce n’est pas, on le voit, faute de précautions.

Le lendemain, le Moniteur, le Constitutionnel, les Débats, la Presse, etc., portent à cent cinquante ou deux cent mille exemplaires par toute la France, par toute l’Europe, dans le monde entier, les deux versions des débats du Corps législatif.

De tout ceci, nous concluons que les machinistes qui ont inventé l’imprimerie, la sténographie et discipliné la vapeur ont produit en somme des miracles qui peuvent lutter même avec le fameux virement de bord du vaisseau du Fils de la Nuit.

UN HABITUÉ DE LA MAISON.

(Bièvre, 1835 – 1914) École normale, lettres, en 1854. En sort au bout de peu de temps pour suivre la carrière littéraire. Journaliste et romancier, mais Vapereau le jugeait « meilleur dans la critique que dans le roman » (Année littéraire, 1861) et on se demande s’il n’a pas tenu compte de ce verdict… L’un des collaborateurs de la première édition du Dictionnaire des contemporains, il écrivit de 1854 à 1865 dans le Petit Journal (sous le pseudonyme de Jacques Bonhomme), rédigea de 1858 à 1865, dans la Revue contemporaine, une chronique littéraire qui le fit remarquer et où il parla à peu près de tous les auteurs du XIXe siècle qui comptent (voir par exemple son analyse de Salammbô) ; puis prit une part active au Journal de Paris et à la rédaction du Peuple. De 1862 à 1864, a aussi écrit dans le Journal des Débats et, en 1884, a succédé à Coppée à la Patrie.

Nommé secrétaire-rédacteur en 1865, succède à Maurel-Dupeyré, à la tête du service, en 1890. Il part à la retraite en 1903.

Président du cercle de la critique dramatique. A écrit : Le roman de la comète (1857) ; Nouvelles contemporaines (1860) ; Profils parlementaires (1868) ; Contre le flot (1886) ; Un chef de service, portait d’après nature (1888) ; Fin de siècle, pile ou face (1889) ; Etudes sur Alfred de Musset (1894) ; Sermons laïques (1898) ; Une partie carrée (feuilleton dans L’Époque) ; La langue nouvelle: essai de critique conservatrice, 1907. Causerie hebdomadaire depuis 1890 dans Le Soleil ; a collaboré au Figaro, au Gaulois, au Temps, à la Patrie (critique dramatique), etc., souvent sous des pseudonymes (Daniel René – partagé avec Octave Mirbeau à Paris-Journal en 1880 -, Lequevel de Lacombe ; Quidam et Pas Perdus pour des « comptes rendus fort documentés des débats et de l’atmosphère qui régnait au Parlement », dans le Figaro, Qui sait ?) Publie en 1913-14 des Souvenirs politiques et parlementaires d’un témoin en deux volumes (1865-1870 et 1871-1873).

Sources : J.-A. Azais, Annuaire international des lettres et des arts, 1921 ; Polybiblion, 1914. Chercher : L’illustration du 25 avril 1914.

« Si je suivais l’ordre chronologique des événements auxquels j’ai assisté, je devrais dès maintenant conduire mes lecteurs au Corps Législatif, où je venais d’être admis comme secrétaire-rédacteur du compte-rendu analytique (…) Je ne renonce pas à les y conduire; mais ils me pardonneront de ne pas m’y attarder, et de passer rapidement, en me réservant d’y revenir plus tard, sur le spectacle qu’offrit alors l’enceinte législative.

La raison de ma réserve actuelle, la voici en deux mots : je ne pourrais rien dire qui n’ait été déjà dit par mon excellent et regretté collègue, Anatole Claveau. Il avait été nommé secrétaire-rédacteur deux ans [?] après moi. Il occupa ce poste pendant de longues années. Finalement, après le départ de Ludovic Halévy, à qui ses succès de théâtre avaient ouvert une nouvelle carrière et après qu’en 1869, j’eus donné ma démission, Anatole Claveau devint le chef de cet important service.

On peut dire que toute sa vie s’est écoulée au Palais-Bourbon. Il a vu tout ce qui s’y est passé au cours des heures émouvantes qui ont précédé la guerre de 1870, la chute du gouvernement impérial et la fondation de la République; il a entendu tout ce qui s’y est dit et, pour un esprit tel que le sien, rien de ces choses ne devait être perdu. La marche du gouvernement impérial vers la liberté, l’entrée en scène d’Émile Ollivier, la résistance des hommes, alors au pouvoir, qui pressentaient que la création d’un régime nouveau les déposséderait de leurs fonctions, le déchaînement d’intrigues qui fut le résultat de ces rivalités, autant d’épisodes sur lesquels Anatole Claveau prenait quotidiennement des notes, qu’il se proposait d’utiliser plus tard pour un travail de reconstitution historique. Érudit comme un normalien, écrivain de race, il eût été pour les lettres françaises une brillante parure; ses débuts à la Revue Contemporaine avaient été remarqués. Mais, le plus souvent, les circonstances, plus encore que la volonté, déterminent les vocations. La sienne le confina dans le monde parlementaire, non en qualité d’acteur, mais en qualité de témoin, un témoin de premier ordre dont les souvenirs, qu’il a écrits après avoir pris sa retraite, attestent une rare fidélité de mémoire et des facultés de vision qui, comme observateur, le placent au premier rang.

Après qu’il eut été fixé à son poste par l’intérêt et la variété du spectacles il n’en détourna plus les yeux et son existence fut absorbée sans qu’il songeât à s’en distraire autrement que par des exercices physiques, qui rafraîchissaient son intelligence, ainsi qu’il se plaisait à le dire, et le maintenaient en bon état de santé. Il aimait passionnément la chasse et la pêche, c’est en chassant et en pêchant qu’il trouvait le repos. Je me souviens de l’avoir entendu, lorsque les princes d’Orléans, sous la République, furent rentrés en France, exprimer sa reconnaissance pour le duc d’Aumale qui lui avait accordé la faveur de se livrer dans la forêt de Chantilly à son plaisir préféré. Lorsqu’il eut atteint l’âge de la retraite, il songea à réaliser ses anciens projets. Il publia deux volumes où le rideau est levé sur les innombrables épisodes dont le Palais-Bourbon a été le théâtre de 1865 à 1873 et sur les personnages qui y ont évolué. Ce n’est pas de la grande histoire pouvant être comparée, par exemple, à l’œuvre d’Émile Ollivier : l’Empire libéral, non plus qu’à d’autres ouvrages tels que celui de Pierre de la Gorce. Ils tiennent de la chronique plus que de l’histoire. Ils n’en sont pas moins instructifs et révélateurs… »

Ernest DAUDET, Souvenirs de mon temps, 1821.

« Le Figaro vient de perdre un de ses plus anciens et plus brillants collaborateurs. M. Anatole Claveau qui, depuis trente ans rédigeait, sous la signature de Pas-Perdus, le compte rendu des séances parlementaires, est mort brusquement hier soir au moment où il s’apprêtait à quitter Paris pour une courte villégiature. Il avait soixante-dix-neuf ans. Nos lecteurs savent quel souci d’exactitude et d’impartialité notre collaborateur éminent et vénéré camarade apportait en ces comptes rendus. Il excellait à extraire d’un discours la substance, à en dégager les arguments essentiels, à en marquer de quelques traits précis le caractère et la portée. Né à Bièvre (Seine-et-Oise) en 1835, il était entré à dix-neuf ans à l’École normale et avait fait ses débuts d’écrivain au Dictionnaire des contemporains. Il donnait, en même temps, au Journal de Paris et à la Revue contemporaine des chroniques littéraires remarquées.

C’est précisément à l’une de ces chroniques qu’il dut d’entrer au Corps législatif pour en devenir – et en rester près de cinquante ans – l’historiographe. Il en a raconté, jadis, l’aventure, dans le Figaro.

C’était en 1865. Meilhac et Halévy venaient de donner aux Variétés leur triomphale Belle Hélène. Il fit donc paraître dans la Revue contemporaine un article très vif contre les auteurs de l’œuvre sacrilège et charmante où courait tout Paris. Ludovic Halévy pria Claveau de venir le voir. Il était entré comme secrétaire-rédacteur au Corps législatif en 1861. Ses travaux d’auteur dramatique et la mort du duc de Morny qui avait protégé ses débuts dans l’administration allaient l’en faire sortir, mais il sut montrer à Anatole Claveau les avantages qu’il pouvait y avoir pour lui à y entrer. Et c’est ainsi qu’à la suite d’une conversation qui eût pu n’avoir rien de cordial, Anatole Claveau entrait, sur la recommandation de l’auteur de la Belle Hélène au Corps législatif comme secrétaire-rédacteur.

Très laborieux, il avait continué de consacrer aux lettres tous les loisirs que ses fonctions lui laissaient.

En même temps qu’à la Revue contemporaine et au Journal de Paris, il avait donné, de 1857 à 1865, des articles au Courrier franco-italien, au Peuple, à la Revue de l’instruction publique, au Journal des Débats ; et c’est de la même époque que datent ses deux premiers volumes : le Roman de la comète et un recueil de Nouvelles contemporaines. Après trois années de Corps législatif, en 1868, il publiait un volume de Profils parlementaires, où le « rédacteur » se révélait moraliste excellent, et non moins curieux d’observer les hommes qu’attentif à noter leurs propos.

En sorte que le jour où Francis Magnard proposa à Anatole Claveau de venir expliquer et décrire dans le Figaro les débats dont il était officiellement chargé de suivre les péripéties quotidiennes, il fournit à cet écrivain délicieux l’occasion de créer un genre.

Les articles de Pas-Perdus, c’était, en effet, quelque chose de mieux que du reportage parlementaire. C’était de la pure chronique, où la physionomie de l’orateur s’évoquait à côté de son discours, où l’écrivain savait ne pas séparer du débat qu’il racontait l’atmosphère de ce débat, le détail pittoresque des circonstances où il se poursuivait.

Et comme cette besogne ne suffisait pas encore à l’activité de Claveau, il donnait, çà et là (et au Figaro même, sous la signature Quidam) des chroniques exquises. Au Petit Journal, au Soleil, il avait longtemps écrit. Et puis, il publiait des livres : Contre le flot, Un chef de service, Pile ou face, Une partie carrée, qui étaient de jolies histoires, ou des recueils de ces causeries où son fin talent de narrateur philosophe excellait.

Le plus récent de ces recueils est celui qu’il a publié en 1898, sous le titre de Sermons laïques. Il avait, un peu auparavant, composé une délicate étude sur Alfred de Musset ; et, plus récemment, en 1907, paraissait son volume de La Langue nouvelle, copieuse et savante satire où ce fervent amoureux de la langue française entreprenait de la défendre contre les novateurs qui ont entrepris de la restaurer !

Enfin, des Souvenirs politiques et parlementaires d’un témoin, les deux premiers volumes ont paru l’année dernière et au début de celle-ci. Il y a là des pages qui resteront, des portraits que réclameront les anthologies.

Anatole Claveau était officier de la Légion d’honneur. Il laisse une veuve, deux fils et deux filles mariées, à qui nous adressons nos condoléances émues, et sept petits-enfants.

Son état de santé, depuis qu’il avait pris sa retraite, l’obligeait à ne quitter son logis qu’aux heures et pendant le temps que sa besogne de journaliste le réclamait. Il envoyait au Figaro sa copie, et on ne l’y voyait plus que rarement. (…) C’était un colosse doux, d’imposante prestance et d’une grande timidité. Et aussi d’une ravissante politesse, avec un sourire resté très jeune et des yeux bleus, où il y avait de la bonté, de l’ingénuité, et tant d’esprit ! » Émile BERR (Figaro du 17 avril 1914).

19. Arthur BÉHAGHEL

(Nancy, 1833 -Spa, Belgique, 1888) est issu d’une famille royaliste du Nord ; son père, général de brigade, était proche de Saint-Arnaud, ministre de la guerre de Napoléon III. Journaliste gouvernemental au Puy (1852-56), puis chef de cabinet du préfet de la Haute-Loire jusqu’en 1859. En 1860, part pour cinq ans en Algérie, où il écrira dans différents journaux, se heurtant à une application particulièrement stricte de la loi de 1852 sur la presse. Il proteste dans La liberté de la presse, ce qu’elle est en Algérie (lettre à M. le baron David) (1863), ce qui lui vaut une condamnation à un mois de prison. De cette expérience algérienne, il tirera deux livres (Guide à Alger et surtout L’Algérie : histoire, géographie,…administration, les deux de 1865), mais aussi une réputation de journaliste libéral alors même qu’il travaille en secret pour le gouvernement.

À son retour, en 1865, il entra comme Claveau à la fois à L’Époque et au service du compte rendu. Émargeant déjà au ministère de l’intérieur, il proposa à la veille des élections de 1869 de publier chaque jour dans un journal (pour 500 fr.) « une correspondance formant compte rendu des débats législatifs et dans laquelle (…) on présenterait une physionomie et une appréciation de la séance et de ses incidents faite au point de vue gouvernemental ». Mal lui en prit : nommé préfet de la Haute-Loire le 6 septembre 1870, il fut destitué quinze jours plus tard, “comme indigne”, lorsqu’on découvrit dans les papiers trouvés aux Tuileries la trace de cette offre. Anatole Claveau, qui n’était peut-être pas à l’abri d’un reproche similaire, donnera une version plus présentable (lénifiante ?) de l’histoire à propos d’un débat sur les fonds secrets ouvert – bien entendu en vain – par Pelletan :

» Le hasard m’a fourni deux fois sous la République des indications intéressantes sur l’emploi de ce denier de la délation. Un de nos voisins de banc, M. Arthur Behaghel, dont les origines étaient plutôt impérialistes, avait jugé, après la révolution du 4 septembre, que l’emploi de secrétaire-rédacteur devenait une ressource très hasardeuse et que, pour ceux qui n’en avaient pas d’autre, le moment était venu de se retourner. Profitant de certaines relations qu’il avait nouées dans le.parti victorieux, il se fit, sans trop de peine, nommer préfet de la Haute-Loire et en remplit fort bien l’emploi, avec une autorité, mitigée de souplesse, qui manque souvent aux nouveaux venus. Malheureusement, il arriva qu’un beau matin les maîtres du jour trouvèrent son nom sur la liste des fonds secrets de l’Empire, et Gambetta averti le révoqua immédiatement sans autre forme de procès. C’était une vilaine chute. Béhaghel, qui avait du caractère, ne se tint pas pour battu : il remua ciel et terre pour prouver au ministère que l’allocation qu’il recevait ainsi, encore qu’elle fût inscrite sur ce registre suspect, ne méritait à aucun titre d’y figurer. C’était tout simplement la juste rémunération d’un petit compte rendu de la séance qu’il fournissait à Rouher lorsque celui-ci était empêché d’y assister. Sans même qu’il en fût prévenu, on le dédommageait sur l’argent des fonds secrets d’une besogne qui n’était qu’un très court procès-verbal et qui n’avait absolument rien de répréhensible. À force d’efforts, il finit par convaincre Gambetta, qui lui délivra, la vérité étant bien établie, un certificat de réhabilitation explicite et formel. Il ne retrouva pas son poste de préfet, mais il reprit sa place parmi les secrétaires-rédacteurs… » (Souvenirs…, I, p. 238-241. Lire la suite à propos de Sextius AUDE).

En février 1871, Béhaghel est donc réintégré par un vote unanime du bureau de l’Assemblée et figurera en 1873 dans l’effectif du CRA comme deuxième sous-chef, après Claveau. Il n’en devient pas plus sage : en 1874, il est suspendu quelque temps pour avoir attaqué un député dans le Figaro (Pierre Michon, « Le haut fonctionnaire, traître inévitable ? », Cahiers de l’Agora n° 6, 2021) et la même année, sa femme lui intente un procès en séparation : il l’aurait abandonnée et aurait dissipé sa dot en menant la grande vie à Luchon pendant les intersessions, « faisant, comme il disait, la chasse aux grues, et poussant de temps à autre jusqu’en Espagne où il y avait un baccarat près de la frontière. » (Le Figaro du 13 février 1874).

Il prit sa retraite en 1880. Son amour des stations thermales lui fut fatal : en 1888, au milieu de la cinquantaine, son cœur le lâcha à Spa.

20. Paul DHORMOYS

(Paris, 1829 – Mortefontaine, 1889), né Louis-Eugène Lambert, autorisé à porter son nom de plume par décret de 1874 (mais, même dans des documents d’origine officielle, les variantes sont nombreuses : Dormoys, d’Hormoys, d’Hermoys – y aurait-il eu une velléité d’anoblissement ?). Courriériste, publiciste « et même ancien préfet », écrit Vapereau. Eut comme professeur de philosophie (à Versailles ?) et comme examinateur au baccalauréat Jules Simon. Suivit l’école d’application. Devenu sous-lieutenant d’artillerie, il donna sa démission et partit avec l’intention de se mettre au service de la République dominicaine. Déçu par celle-ci, il se rendit dans l’empire voisin de Faustin Ier, d’où il ramena : Une visite chez Soulouque : souvenirs d’un voyage dans l’île d’Haïti (1859, mais publié d’abord dans le Figaro) ; suivit Sous les tropiques (1860), consacré principalement à Saint-Thomas et à la Martinique. Ces deux livres semblent avoir eu plusieurs éditions, si bien que, dans sa Lorgnette littéraire (1870), Monselet déclare : « Je ne suis pas inquiet de lui. » Il signale aussi qu’il a un pied à la Revue européenne, l’autre au Monde illustré. Vapereau, dans L’Année littéraire (1865), annonce qu’il est secrétaire de l’Opéra – en fait, secrétaire du directeur, Émile Perrin.

Dhormoys semble avoir touché, sinon à l’opérette, du moins au théâtre à cette époque (Faire son chemin, comédie en cinq actes, 1860 ; Un piège, comédie en un acte, 1863). Également Sapajou, histoire d’un abonné de l’Opéra (2e édition en 1885, la 1re semblant être de 1877). La Cour à Compiègne, confidences d’un valet de chambre (1869).

Il entre comme SR au Corps législatif à la faveur du concours qui suit le départ d’Halévy (1866). À la chute de l’Empire, il devient un éphémère préfet de Corse, puis rejoint l’Assemblée nationale à Bordeaux. Il se maintient au compte rendu jusqu’en 1873, semble-t-il : « Après la chute de M. Thiers, [il] fut nommé préfet de la Haute-Marne par M. Beulé (ler juillet 1873) … Au mois de décembre de la même année, il tomba en disgrâce et fut mis en disponibilité. » (Grand Larousse Universel). Publie en 1886-87 La comédie politique, souvenirs d’un comparse (deux vol. : I, La fin d’un empire ; II, Les débuts d’une République) et en 1889, l’année de sa mort (dans la pauvreté, selon le Moniteur universel), Souvenirs d’un vieux chasseur, aventures presque véridiques.

» Paul Dhormoys a publié un volume intitulé La Comédie politique, souvenirs d’un comparse. Sténographe [sic] du Corps législatif et de l’Assemblée nationale, un peu préfet après l’armistice, lié avec beaucoup d’hommes politiques, ayant rendu des services en quelques circonstances difficiles, écouté bien des récriminations, noté bien des propos, recueilli bien des anecdotes, sceptique, connaissant le dessous des choses et le dedans des hommes, il était placé aux premières loges pour voir ; son témoignage a du poids, car son récit est éclatant de sincérité ; or il raconte que Thiers, volontairement et de propos préconçu, a reculé l’époque de la libération possible du territoire… » Maxime Du Camp, Souvenirs d’un demi-siècle, vol. II, p. 273

21. Ernest BOYSSE

(Paris, 1836-1891), historien de l’opéra et du théâtre après avoir tenté sa chance au vaudeville : concourt en 1861 avec une pièce en vers sur le thème L’isthme de Suez. Alors rédacteur au Nouvelliste de Rouen. Je pars pour La Bouille, vaudeville en trois tableaux mêlé de chants (1861) ; Un neveu d’Amérique, comédie en un acte et en vers (1862) ; L’écran du roy, comédie en un acte et en vers, 1882. Le théâtre contemporain en Angleterre (1864). Le roman contemporain en Angleterre, Le roman antiesclavagiste, Revue contemporaine, 1865, p. 762-783. L’instrument de Molière : traduction du traité De Clysteribus… (1878) Le théâtre des Jésuites, encore souvent cité (1880, 370 pages : l’histoire du théâtre scolaire, avant et chez les jésuites ; le répertoire du collège de Clermont, de 1635 à 1762). Les abonnés de l’opéra, 1783-86 (1881, 360 p. : la liste officielle des abonnés à la veille de la Révolution, assortie de notices, avec des détails sur les demoiselles à la mode…). Le songe de Corneille (1636) (1885). Journal de Papillon de La Ferté, intendant et contrôleur de l’argenterie, menus plaisirs et affaires de la Chambre du roi (1756-1780), avec une introduction et des notes, Ollendorff, 1887. Préface à Charles Nisard [son beau-père], Le poète Fortunat, 1890. Ce que fut la cabale des dévots, 1906.

Secrétaire du Conseil supérieur de la « société du Prince impérial » (société de bienfaisance, Almanachs 1867-68, p. 1277), depuis 1863, en même temps que « sous-chef de bureau au cabinet du gouverneur du Crédit foncier », et il occupera encore ce même poste en 1876 et 1880 ; simplement, la société sera devenue celle « des prêts de l’enfance au travail ». Ami de Flaubert, sans doute depuis l’époque où il était journaliste à Rouen. Mort au palais Bourbon, où il résidait comme chef adjoint (Revue d’art dramatique, XXI, 1891).

22. Eugène BONHOURE

(Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), 1831 – Paris, 1914). Avocat à Nîmes, avoué à Orange au moins en 1859-1861. Présence attestée dans le service de 1867 jusqu’au début de 1885, moment où il se présente aux sénatoriales dans le Gard. Durant cette période, il a donné à l’Odéon Flava, drame romain en un acte et en vers (1870) ; il a publié une brochure intitulée « Comment doit se faire l’éducation politique du pays ? » (1871) et, sous le nom de Jean du Vistre, un Almanach illustré des coulisses parlementaires (1874). Avait-il été, dans sa jeunesse, l’auteur du recueil de poésie Pêle-mêle (1853), inspiré de Musset, comme l’en crédite la Revue de Paris (1854, 20, p. 470) ?

Il a tenu « sans éclat mais non sans habileté » la chronique parlementaire à L’Opinion nationale de Guéroult, renflouée par Waldteuffel dans l’idée de réunir les gauches sous l’égide de J. Grévy (voir Figaro du 12 mai 1874) et surtout a été rédacteur (en chef ?) de La Lanterne – non celle de Rochefort, mais celle d’Eugène Mayer, fondée en 1877, républicaine pro-Grévy et anticléricale – où il écrira jusqu’en 1890 au moins. Membre de l’association syndicale des journalistes républicains.

À partir de 1893 au plus tard, il s’est consacré à la politique coloniale, tout spécialement aux affaires tunisiennes auxquelles il a consacré nombre d’articles (notamment dans la Dépêche coloniale) et de notes. Il finira d’ailleurs « agent économique et commercial du gouvernement tunisien ». Mais il a également publié en 1900 une monographie sur L’Indo-chine.

Louis Andrieux (le père d’Aragon) fixe la silhouette. Nommé préfet de police en 1879, il veut se concilier la presse… et c’est Bonhoure qui prétend faire son éducation :

» Mon objectif n’était pas de conquérir les bonnes grâces de la Lanterne, ni même de nouer pour longtemps avec le Conseil municipal une entente à coup sûr désirable, mais certainement impossible. Ma préoccupation exclusive était de rétablir l’autorité préfectorale, de faire revivre la discipline, de réorganiser l’administration de la police, dont les procès, les enquêtes, les interpellations, avaient dispersé la poussière aux quatre vents. Pour cette œuvre, j’avais besoin que la presse et le Conseil municipal me laissassent quelque répit. J’essayai de jeter quelques gâteaux à ces deux cerbères. La Lanterne d’abord ne me parut pas éloignée de vouloir flirter avec le nouveau préfet.

Avant même que j’eusse pris possession de mes fonctions, je vis entrer chez moi un petit homme à lunettes, que j’avais vu souvent dans les couloirs de la Chambre, fait à la fois de bonhomie, de finesse et de brusquerie, toujours affairé, souriant discrètement aux députés ses amis, adressant à quelques-uns un petit salut protecteur. C’était M. Bonhoure, secrétaire-rédacteur à la Chambre des Députés et principal rédacteur à la Lanterne. Je reçus de mon mieux M. Bonhoure. J’écoutai, sans l’interrompre, les conseils abondants qu’il voulut bien me donner. Je connus par lui ceux de mes agents que je devais révoquer et ceux auxquels une réparation était due pour les injustes vexations dont mes prédécesseurs les avaient abreuvés.

Je fus bien vite fixé sur les conditions auxquelles je pouvais avoir la protection de la Lanterne. Je compris fort bien que le journal de M. Mayer ne pouvait se compromettre jusqu’à soutenir ostensiblement un préfet de police, mais qu’il saurait reconnaître ma docilité par une neutralité bienveillante. D’ailleurs, M. Bonhoure m’offrait de compléter par d’autres entretiens ces premiers renseignements et se mettait amicalement à ma disposition.

– J’habite, me dit-il, rue du Mont-Thabor, n° 13. Vous n’avez qu’à m’écrire.

Et je vois toujours M. Bonhoure, descendant mon escalier, levant vers moi l’index avec un geste d’intelligence et de mystère en me répétant, en baissant la voix :

– Surtout, n’oubliez pas que j’habite rue du Mont-Thabor, n° 13. «

Quelque temps après, sommé de s’expliquer devant la Chambre sur la saisie du journal, Andrieux réduit la Lanterne à quia en mettant les rieurs de son côté, cependant qu’au bas de la tribune, le pauvre Bonhoure est obligé de « sténographier » ses paroles… (Louis Andrieux, À travers la République, mémoires, 1926, t. I, p. 173-4 et 200-203.

23. André-Adolphe LARA-MINOT

(Melle, 1835 – Asnières, 1911), fils d’un receveur des impôts de Melle. Secrétaire du baron David (député de la Gironde et représentant de l’extrême droite sous le Second Empire). « L’activité faite homme ». Présence attestée parmi les secrétaires-rédacteurs de 1867 à 1873. Selon la nécrologie publiée par Le Figaro, « secrétaire-rédacteur au Corps législatif et ensuite à l’Assemblée nationale, M. A. Lara-Minot avait occupé entre temps les fonctions de chef de cabinet du baron Jérôme David, ministre des travaux publics dans le dernier cabinet de l’Empire. Au lendemain du 4 septembre, Gambetta lui avait offert la préfecture de la Charente-Inférieure, qu’il ne voulut point accepter en raison de son attachement à la famille impériale. Après la mort du prince impérial, il servit avec un égal dévouement la cause du prince Napoléon. Il comptait d’ailleurs de précieuses sympathies dans tous les milieux politiques. Il avait épousé Mlle Chaban, petite-fille du comte de Chaban, qui fut successivement intendant général des finances, gouverneur de Hambourg et préfet de Bruxelles sous le premier Empire. »

24. Alfred POURCHEL

Voir chapitre précédent. Signalé de 1867 à 1874 comme secrétaire-rédacteur auxiliaire, il l’est de plein exercice en 1876, et au moins jusqu’en 1881 ou 1883. En 1886, il est mentionné comme honoraire.